Virtuelles Denkmal "Gerechte der Pflege""... die tolldreisten, machthungrigen Horden, sie konnten den Geist nicht morden!"Ella Rozender

Ella Rozender wurde am 5.1.1907 in Kowel geboren. Da die Nazis ihre Opfer als staatenlos erklärten, können häufig die Geburtsorte nur schwer den entsprechenden Ländern zugeordnet werden.

Am 15.1.1944 verließ sie das SS-Sammellager Mechelen in Belgien unter der Nummer 577 mit dem Transport XXIII. Es ist nicht bekannt, ob die Zahnärztliche Assistentin das KZ Auschwitz-Birkenau überleben konnte.

Da sie nicht registriert wurde, ist zu befürchten, dass Ella Rozender nicht überlebte.

Quellem: YAD VASHEM; Ich danke für die Recherche Frau Laurence Schram vom Jüdischen Deportations- und Widerstandsmuseum (JDWM) in der ehemaligen Mechelner Dossinkaserne.

Emanuel (Mundek) Rozenholc

Über Emanuel, genannt Mundek, Rozenholc existieren noch keine genauere Angaben. Der Krankenpfleger wurde am 26.5.1919 geboren und arbeitete bei den Internationalen Brigaden in der Pflege.

Quelle: Martin Sugarman, AJEX - Jewish Military Museum

Helene Rozenstein wurde am 16.4.1911 in Lodz, Polen, geboren. In Belgien wohnte sie in Bruxelles, Rue Crespel 56. Die Nazis erklärten die Krankenschwester als staatenlos. Am 12.2.1943 wurde sie im SS-Sammellager Mechelen interniert. Mit dem Deportationszug XX wurde sie unter der Nummer 624 am 19.4.1943 in das KZ Auschwitz verschleppt.

In Auschwitz wurde sie am 22.4.1943 unter der Stammnummer 42.668 registriert und kam zum Block X, das im Stammlager Auschwitz untergebracht war. Nebenan stand Block XI, der sogenannte Todesblock. Zwischen April 1943 und Juni 1944 wurden jüdische Frauen nach ihrer Ankunft in Auschwitz nach bestimmten Kriterien ausgewählt und in Block X untergebracht, wo medizinische Experimente stattfanden. Zeitweise mussten rund 400 dieser Frauen in zwei Schlafsälen verbringen.

Am 8.5.1943, 25.7.1943 und 27.8.1943 gelang es ihr, Briefe aus dem KZ zu verschicken. Am 18.1.1945 wurde sie aus Auschwitz "evakuiert". Ihr Leidensweg führte sie am 26.1.1945 in das KZ Ravensbrück, von da am 15.2.1945 nach Malchow. Endlich wurde sie am 1.5.1945 in Malchow durch die Rote Armee befreit.

Nach einer medizinischen Untersuchung, die eine erhebliche allgemeine Schwäche diagnostizierte, wurde sie durch das Repatriierungscentrum Herenthals am 28.5.1945 nach Belgien zurückgebracht. Ihr wurde nie der Status oder der Titel einer politischen Gefangenen zuerkannt.

Helene Rozenstein verstarb mit 39 Jahren in Forest am 30.5.1950.

Quellen: Jüdisches Deportations- und Widerstandsmuseum (JDWM): Mein besonderer Dank gilt für die Recherche Frau Laurence Schram; Hans-Joachim Lang: Die Frauen von Block 10. Medizinische Experimente in Auschwitz. Hamburg 2011; United States Holocaust Memorial Museum; Marion Schreiber: Stille Rebellen. Der Überfall auf den 20. Deportationszug nach Auschwitz. Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 2002

Käthe Stux wurde am 2.2.1925 in Wien geboren. Ihre Eltern waren der Elektroingenieur Paul Shmuel Stux, geboren 22.2.1890, und Stefanie Rivka, geborene Spieler am 27.6.1946. Sie hatte einen Bruder Robert. Die Familie wohnte im 15. Wiener Gemeindebezirk. Die Familie war asimiliert. Sie gehörten der reformierten jüdischen Gemeinde an. Die Eltern achteten darauf, dass Käthe und ihr Bruder jüdisch erzogen wurden, auch die jüdischen Feiertage wurden gefeiert, aber als sehr liberale Juden aßen sie zwar kein Schweinefleisch, lebten z. B. aber nicht koscher.

In der Schule hatte Käthe keine Probleme bis zum Einmarsch deutscher Truppen und dem sogenannten "Anschluss" des austrofaschistischen Bundesstaates Österreich in das nationalsozialistische Deutsche Reich. Plötzlich waren alle Mitschüler Nazis und sie und eine jüdische Mitschülerin mussten 1938 die Schule mit 12 Jahren verlassen. Es wurde eine jüdische Schule eingerichtet, auf der Käthe das Schuljahr noch abschließen konnte. Im neuen Schuljahr war diese Schule geschlossen worden.

Nach dem "Anschluss" musste die Familie sofort ihre Wohnung räumen und fanden eine neue Bleibe in einer winzigen Dachwohnung. Ein Schock für Käthe war, dass ihr ehemaliges Kindermädchen, dass zehn Jahre in der Familie bis zu deren Hochzeit, die Käthes Vater damals finanzierte, auftauchte und sich aus der Wohnung der Stuxs einfach holte, was sie meinte, gebrauchen oder versilbern zu können.

Ihr Vater, der mit einem jüdischen und einem "arischen" christlichen Teilhaber eine Fabrik besaß, musste im gleichen Jahr seinen Anteil an den christlichen Teihaber abtreten und war arbeitslos, wodurch die bisher gutsituierte Familie in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Eine Weile konnten sie sich durch den Verkauf der kostbaren Briefmarkensammlung des Vaters über Wasser halten. Der Vater arbeitete ab da ehrenamtlich in der jüdischen Kultusgemeinde.

Natürlich dachte auch die Familie Stux daran, zu emigrieren. Für Palästina reichte ihr Geld nicht, um ein Zertifikat zu kaufen. Hoffnungen hatte man, dass sie Österreich nach England oder Schottland verlassen können, wohin sich der Vater als Elektrikingenieur beworben hatte. Die Bewerbung zog sich, die Familie wurde ewig hingehalten und dann wurde er abgelehnt aufgrund seiner fehlenden Englischkenntnisse. Käthes Bruder konnte über die Jugend-Alijah ein Zertifikat nach Palästina ergattern. Da er sich den Fuß vor der Abfahrt gebrochen hatte, wäre seine Ausreise fast auch noch gescheitert. Als am 1.9.1939 der Krieg ausbrach, schickte ihn Käthes Vater in der selben Nacht nach Italien, um dort ein Schiff nach Palästina zu finden, was ihn mitnehmen könnte. Es klappte. Ihr Bruder Robert war gerettet. Die Trennung von ihrem Bruder fiel Käthe sehr schwer.

Da sie ja nicht mehr zur Schule gehen konnte, wurde sie mit Näharbeiten in der jüdischen Kultusgemeinde beschäftigt. Es musste für das Ersatz-Kinderspital Wäsche genäht werden, unter anderem musste sie auch die vorgeschriebenen "Judensterne" zuschneiden, die nun verteilt und getragen werden mussten. Zum Erschrecken ihrer Eltern trug Käthe den Stern nicht immer, um sich freier bewegen zu können oder etwas einkaufen zu können. Mit ihren blonden Haaren vertraute sie darauf, nicht als Jüdin erkannt zu werden. Ihr Verhalten war überaus gefährlich, was ihre Eltern in blanke Angst versetzte.

Mit 16 Jahren litt Käthe selber an Rachitis und Keuchhusten, begann dennoch in dem jüdischen Säuglingsheim zu arbeiten, später wechselte sie in das Kinderspital in der Ferdinandstraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Sie führte dort die Ambulanz und war zuständig für die infektiösen Kinder, die mangels einer Infektionsabteilung in zwei Zimmern der Ambulanz untergebracht wurden. Zu ihren Aufgaben gehörte es auch, tote Kinder zur jüdischen Kultusgemeinde zu bringen, weil sie die einzige Beschäftigte ohne eigene Kinder war. Das war für die Jugendliche ausgesprochen belastend. Im Wiener Kinderspital war eine ihrer Kolleginnen Mignon Langnas (siehe dort). Käthe hätte gerne eine reguläre Ausbildung zur Kranken- oder Kinderkrankenschwester absolviert. Es blieb ihr mangels Möglichkeiten und Ausbildungsstätten bis auf einige Kurzlehrgänge verwehrt. Ihre Ausbildung bekam sie in der Praxis unter den Bedingungen der Naziherrschaft.

Ihr Vater war eigentlich für die jüdische Kultusgemeinde unentbehrlich und hätte normalerweise in Wien überleben können. Aufgrund einer Denunziation wurde seine Deportation beschlossen. Seine Frau musste mit, Käthe hätte in Wien bleiben können durch ihren Arbeitsplatz im Kinderspital, wollte es aber nicht, auch, weil ihre Mutter schwer krank war. Ihre Mutter hätte sie nie im Stich gelassen. So wurden sie und ihre Eltern am 1.12.1943 mit einem der letzten Transporte aus Wien nach Theresienstadt deportiert. Immerhin wurde der Familie der Viehwaggon erspart, sie fuhren mit einem Personenzug, weil dieser Transport sehr klein war. Dort wurden sie in eine Baracke eingewiesen, die sie sich mit etwa 20 bis 30 Menschen teilen mussten. Die Mutter kam sofort in ein Spital, aber auch ihr Vater, weil er an Diphterie erkrankte. Später bekamen sie ein winzig kleines Zimmer zugewiesen, als ihr Vater dem Ältestenrat von Theresienstadt angehörte.

Vom Arbeitsamt in Theresienstadt wurde Käthe als Krankenschwester in einem Säuglingsheim eingesetzt, später pflegte sie in einem Spital lungenkranke Waisenkinder. 1944 wurden circa einhundert ihrer kleinen Patienten nach Auschwitz deportiert. Es war ihr Glück, dass sie bei den Eltern und nicht im Spital wohnte, sonst wäre sie mit einem der Kindertransporte nach Auschwitz gekommen. Auch nach der Befreiung blieb sie zunächst in Theresienstadt, um sich um verwaiste holländische Kinder zu kümmern, die mit einem Transport aus dem KZ Bergen Belsen gekommen waren. Später schilderte sie, dass die letzten Wochen vor der Befreiung am Schlimmsten waren, weil ständig Transporte aus anderen Lagern eintrafen. Die Neuankömmlinge brachten Typhus mit, der sich unter den geschwächten Ghettobewohnern rasend schnell ausbreitete. Auch sie infizierte sich mit Typhus, musste deswegen später sogar operiert werden. Dazu litt sie extrem unter den Läusen, die massenhaft die Menschen befielen, die keine Chance hatten, sich davon zu befreien. Auch als sie endlich Desinfektionslösungen bekamen, wurden die extrem unterernährten Menschen die Läuse nicht los, die die Menschen, wie sie später erzählte, regelrecht auffraßen.

Sie und ihre Eltern, die auch Theresienstadt überlebt hatten, kamen in das DP-Lager Deggendorf in Niederbayern. Ihre ehemalige Kollegin Mignon Langnas, die nach der Befreiung nach Theresienstadt kam in der Hoffnung, damit ihre Ausreise zu beschleunigen, infizierte sich in Theresienstadt mit Typhus. Käthes Familie nahmen die fiebernde Mignon mit nach Deggendorf in das DP-Lager, wo Mignon ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die kranke Mutter von Käthe überlebte nur kurz die Befreiung und starb am 27.6.1946 in Deggendorf vor der Emigration nach Palästina. Auf dem katholischen Friedhof in Deggendorf wurde ein Teil abgegrenzt, wo die jüdischen Menschen wie Stefanie Stux begraben wurden, die im DP-Lager gestorben waren. In Deggendorf traf Käthe eine Mutter und ihre zwei Söhne wieder. Sie kamen ursprünglich auch aus Wien, waren in Theresienstadt. Die Jungs, Georg und Willy, später Benjamin und Uri, wurden mal von Käthe gepflegt. Über Käthe kam die Mutter der Jungs, Liliane Lila, genannt Lily, in Kontakt mit ihren Eltern. Später heiratete ihr Vater die verwitwete Lily und die beiden Jungs wurden Käthes Stiefbrüder.

In dem DP-Lager lernte Käthe Shlomo Rubinstein, geboren am 5.5.1922 in Pabianice, Polen, kennen und lieben. Er war wie sie ein Überlebender, hatte seine gesamte Familie in der Shoa verloren. Gesundheitlich hatte auch er zu kämpfen mit einer Lungen-Tb. Sie heirateten 1946. Mit falschen Papieren reisten sie 1947 illegal über Frankreich nach Palästina. Ihr Vater war bereits dort, legal über ein Zertifikat. Ihre Stiefmutter reiste mit dem Zertifikat von Käthes Mutter, die ja verstorben war, ebenfalls legal mit ihm in Palästina ein. Nach Käthes Ankunft in Palästina änderte sie ihren Vornamen in Chana.

Die Anfangszeit war schwierig durch die Unruhen und kriegerischen Auseinandersetzungen im Land. Trotzdem fühlte sich Chana frei. Schwierig für sie war nur, dass ihr Mann ein halbes Jahr in Behandlung wegen seiner Lungen-Tb war. Sie arbeitete in der Zeit in einer Privatklinik. Als man dort erfuhr, dass ihr Mann lungenkrank war, verlor sie die Arbeit und arbeitete anschließend im Spital. Chana und Shlomo bekamen zwei Kinder, Tochter Rina, geboren 1952, und Sohn Oddit, geboren 1958.

Die Erinnerungen hatten sich bei ihr festgefressen. Oft plagten sie Alpträume, schrie sie im Schlaf und litt unter Angstzuständen. Ihre Enkelkinder konfrontierten sie wieder mit der Vergangenheit, weil sie viel in der Schule über den Holocaust lernten und arbeiteten. Die Enkel fuhren auch nach Polen zur Gedenkstätte Auschwitz. Nun stellten auch die Kinder an sie Fragen und sie begann, zu erzählen. Chana lebte bis zu dem Tod ihres Mannes 2009 in Haifa.

Chana Rubinstein starb am 18.1.2019 im Alter von 93 Jahren.

Quellen: haGalil; erinnern.at; Mignon Langnas Tagebücher und Briefe 1938-1949 ISBN 978-3-85218-887-4; erinnern.at: https://www.neue-heimat-israel.at/home/chana-rubinstein; Arolsen Archiv

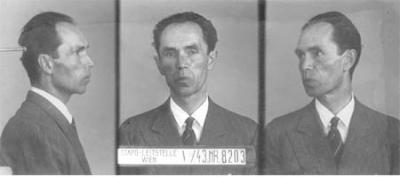

Johann Rupp wurde am 6.1.1900 geboren. Vermutlich war er Österreicher. Der Krankenpfleger wurde am 24.5.1943 von der Gestapo Wien erkennungsdienstlich erfasst. Ihm wurde „asoziales Verhalten“ vorgeworfen.

In der Zeit des Nationalsozialismus war der Begriff „Asoziale“ eine Sammelbezeichnung für sogenannte „minderwertige“ Menschen aus sozialen Unterschichten, Minderheiten oder Randgruppen. Als „asozial“ konnte auch jemand gebrandmarkt werden, der beispielsweise ohne Genehmigung des Arbeitsamtes seinen Arbeitsplatz wechselte oder es ablehnte, in die Partei einzutreten oder sich in einem nationalsozialistischen Berufsverband zu organisieren. Pflegepersonal bekam in der Regel keine Genehmigung, den Arbeitsplatz zu wechseln. Mit dem Vorwurf „asoziales Verhalten“ gingen die Nazis sehr willkürlich und inflationär um und endete oftmals im KZ.

Dem Krankenpfleger konnte die Gestapo offensichtlich nichts Konkretes nachweisen. Es wird leider höchstwahrscheinlich ein Geheimnis bleiben, wieso Johann Rupp in die Fänge der Gestapo geriet. Über sein weiteres Schicksal ist nichts bekannt.

Quelle: DÖW

Die Nazis brauchten für ihre Eroberungspolitik Soldaten. Soldaten fallen nicht vom Himmel, sondern entstehen aus Kindern und die wiederum aus der Fortpflanzung von Männlein und Weiblein. Da sich Lesben und Schwule nicht fortpflanzen und sich somit nicht an der Reproduktion der „Herrenrasse“ beteiligten, passten sie auch nicht in die NS-Ideologie. Folglich verschärften die Nazis am 1.9.1935 den § 175. Nun reichte als Tatbestand bereits eine „unzüchtige Handlung“. Es galten Zuchthausstrafen zwischen ein bis zehn Jahre und in der Regel eine anschließende „Schutzhaft“ in Konzentrationslagern.

Im KZ mussten die Homosexuellen Rosa Winkel tragen. Diese Kennzeichnung machte sie oft zu speziellen Opfern der SS-Wachleute, aber auch der Mithäftlinge. Nach Schätzungen gab es 10.000 bis 15.000 Häftlinge mit dem Rosa Winkel bei einer Todesrate von über 50%. Eine Wiedergutmachung für die KZ-Haft erhielten Homosexuelle nicht, da der §175 auch nach 1945 erstmal unverändert weiterbestand. Wer fies Pech hatte, wurde von dem gleichen Richter, der ihn in der Nazizeit ins Zuchthaus und anschließend KZ brachte, in der antifaschistischen BRD und DDR wieder ins Gefängnis gesteckt. Erst im Jahre 2002 hob der Bundestag die NS-Urteile gegen Homosexuelle auf, allerdings ohne finanzielle Entschädigung der Opfer.

Fritz Ruske, geboren am 7.7.1907 in Moritten, war ein Opfer dieser faschistoiden Ideologie. Der Krankenpfleger wurde am 27.11.1941 als Homosexueller ins KZ Auschwitz verschleppt. Sein weiteres Schicksal konnte bis jetzt nicht geklärt werden.

Quelle: Ich danke für diese Recherche Dr. Jörg Hutter und Rainer Hoffschildt

Kostenlose Webseite von Beepworld Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular! |

Helene Rozenstein

Helene Rozenstein Chana (Käthe) Rubinstein, geb. Stux

Chana (Käthe) Rubinstein, geb. Stux Johann Rupp

Johann Rupp Fritz Ruske

Fritz Ruske