Virtuelles Denkmal "Gerechte der Pflege""... die tolldreisten, machthungrigen Horden, sie konnten den Geist nicht morden!"

Die Krankenschwester Helena Roberg wurde am 6.6.1908 in Berlichingen geboren. Ihre Eltern waren der Kaufmann und Kultusbeamte der Israelitischen Gemeinde Berlichingen Uri Shraga Roberg, geboren 1874, und Ernestine, geborene Hanauer am 6.4.1874. Helenas Geschwister waren Klara (siehe Klara Berlinger, geb. Roberg), geboren am 16.11.1905, Julius, geboren am 23.4.1907, Helena, geboren am 6.6.1908, Shulamit (Frida), geboren am 13.2.1911, בתיה פסלה ברבל, geboren am 24.2.1912, und Alexander, geboren am 2.4.1914. Für die gesamte Familie lautete der Geburtsort Berlichingen.

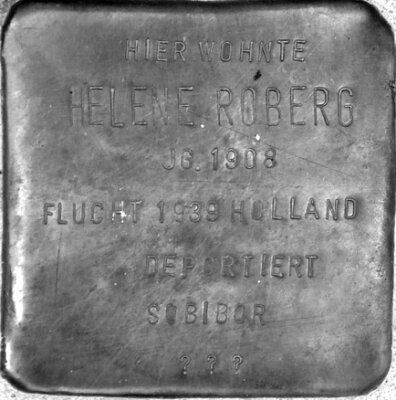

Bis 1939 lebte sie in Berlichingen und Schwäbisch Hall. Dann emigrierte sie alleine in die Niederlande und galt dadurch als staatenlos. Ihre Geschwister konnten mit ihren Familien nach Palästina, Großbritannien und USA flüchten.

Zuletzt wohnte Helena in der Sarphatistraat 127 in Amsterdam. Am 20.7.1943 wurde sie vom Sammellager Westerbork nach Sobibor deportiert und dort ermordet. Als Todesdatum gilt der 23.7.1943

Helena Roberg wurde 35 Jahre.

Quellen: Alemannia Judaica; geni.com; Biographische Datenbank Jüdisches Unterfranken; Joods Monument; Yad Vashem

Hilda Roberts, geb. Bell

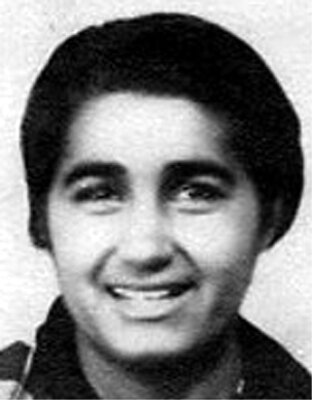

Im II. Weltkrieg war sie als Armeekrankenschwester im Rang eines Leutnants in Australien und in New Guinea eingesetzt. Nach ihrer Rückkehr in die USA war sie Unterrichtsschwester für psychiatrische Krankenpflege in San Francisco.

1945 heiratete sie Kristian V. Kirk, genannt Kris, geboren am 20.5.1920 in Dänemark. Er brachte aus erster Ehe die Söhne Keith Vang und Neil mit. Das Ehepaar bekam am 20.11.1957 den gemeinsamen Sohn Theodore Sand, gerufen Thor. Ihr Mann verstarb am 19.3.1964.

1965 heiratete sie Robert Frederik Roberts, geboren am 24.2.1905 in Washington.

Hilda blieb engagiert, setzte sich für soziale und ökologische Themen ein, war aktiv in der Anti-Atom-Bewegung. Als Friedensaktivistin protestierte sie gegen die Kriege der USA in Vietnam, Afghanistan und Irak. 1986 half sie bei der Kaffeeernte in Nicaragua, um ein Zeichen zu setzen. Sie nahm an den wöchentlichen Mahnwachen gegen die israelische Besetzung der West Bank und des Gaza-Streifens teil. 1996 reiste sie nach Spanien zum Treffen der Veteranen und Veteraninnen der Internationalen Brigaden zum 60. Jahrestag des Ausbruchs des Spanischen Bürgerkriegs. Ihre Zeit in Spanien hatte sie nie bereut:

„Ich bin arm aufgewachsen, in einer Atmosphäre des Bewusstseins für die Belange der Arbeiterklasse. Meine Mutter war Mitglied der International Ladies Garment Workers Union. Meine Eltern waren Mitglieder des Arbeiterkreises einer jüdischen sozialistischen und kulturellen Gruppe.

Ich arbeitete in einer Fabrik, um die für den Besuch der Krankenpflegeschule notwendigen 90 Dollar zu verdienen.

Meine Motivation war sowohl politisch als auch humanitär. Ich war wütend, als Hitler und Mussolini sich Franco anschlossen, um zu versuchen, die spanische Republik zu stürzen. Ich war besorgt um ein armes Volk, das für die Aufrechterhaltung seiner Demokratie kämpfte.

Als nicht religiöse Jüdin fühlte ich mich durch die Ausbreitung des Faschismus sehr bedroht. Der Faschismus könnte alles zerstören, wofür ich stand.

Ich trat der Kommunistischen Partei kurz vor meiner Abreise nach Spanien bei, weil ich dachte, dass ich erst einmal würdig sein müsste, ihr beizutreten………

Ich wäre sowieso nach Spanien gegangen, weil ich es wollte - es war notwendig und wichtig, das zu tun.

…….…..Mein Weg nach Spanien war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, nachdem ich Krankenschwester wurde.“

Hilda Roberts starb am 23.9.2009 mit 93 Jahren in Berkeley, Alameda County, California.

Quellen: Martin Sugarman, AJEX - Jewish Military Museum; geni.com; Le Maitron https://maitron.fr/; Internationale Frauen im Spanischen Krieg 1936 – 1939 https://internationale-frauen-im-spanischen-krieg-1936-1939.de/; https://sidbrint.ub.edu/ca/node/26528 Universitat de Barcelona

Claudine Röhnisch

Die Oberschwester Claudine Röhnisch wurde nach der Machtergreifung Hitlers 1933 aus politischen Gründen gemaßregelt. Schließlich wurde sie aus der Charite in Berlin entlassen. Bis 1945 hielt sie sich mit Privatpflegen und Aushilfstätigkeiten in verschiedenen Krankenhäusern über Wasser. Nach Kriegsende beteiligte sie sich am Wiederaufbau der Charite. Ab 1946 war sie dort die ständige Vertreterin der Oberin. Am 28.6.1963 wurde ihr die Florence-Nightingale-Medaille verliehen.

Quelle ging verloren als das Virtuelle Denkmal gehackt wurde

Kostenlose Webseite von Beepworld Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular! |

Helena (Helene) Roberg

Helena (Helene) Roberg Hilda Bell wurde am 21.12.1915 in Philadelphia/USA geboren. 1937 erreichte sie ihr Examen als Krankenschwester an der Jewish Hospital School of Nursing. Im Mai gleichen Jahres reiste sie bereits als Freiwillige nach Spanien, um als Krankenschwester die Internationale Brigade zu unterstützen. Sie arbeitete im Universidad Hospital und im Casa Roja Hospital in Murcia. Danach gehörte sie zu einem Feldlazarett an der Aragon-Front und Ebro-Front. Im Dezember 1938 kehrte sie in die USA zurück.

Hilda Bell wurde am 21.12.1915 in Philadelphia/USA geboren. 1937 erreichte sie ihr Examen als Krankenschwester an der Jewish Hospital School of Nursing. Im Mai gleichen Jahres reiste sie bereits als Freiwillige nach Spanien, um als Krankenschwester die Internationale Brigade zu unterstützen. Sie arbeitete im Universidad Hospital und im Casa Roja Hospital in Murcia. Danach gehörte sie zu einem Feldlazarett an der Aragon-Front und Ebro-Front. Im Dezember 1938 kehrte sie in die USA zurück.