Virtuelles Denkmal "Gerechte der Pflege""... die tolldreisten, machthungrigen Horden, sie konnten den Geist nicht morden!"

Die staatlich geprüfte Krankenschwester und Masseurin Emma Friederike Meier wurde am 23.2.1885 in Minden geboren. Ihr Vater Moritz Meier und ihre Mutter Ida Meier geborene Blumenau starben vor dem Holocaust, ebenso ihr Bruder Julius. Die Familie hatte in Minden in der Marienstraße 14 gelebt. Sie hatte noch eine drei Jahre ältere Schwester namens Frieda, geboren am 2.11.1881. Ihre Schwester war gelernte Kontoristin und arbeitete beim Kaufhaus Alfred Pfingst am Wesertor.

Es ist nicht klar, ob die Schwestern um 1939 freiwillig oder erzwungen in die Kampstraße 27 umzogen. Denn das sogenannte Judenhaus, in dass jüdische Mitbürger zwangseingewiesen wurden, befand sich in der Kampstraße 6 im jüdischen Gemeindehaus, dass allerdings schnell restlos überfüllt war.

Die Schwestern waren ledig und anscheinend gab es keine weiteren Verwandten. So stellte wohl auch niemand nach 1945 Nachforschungen über das Schicksal der Frauen an. Daher ist es nicht bekannt, wann und wohin sie deportiert wurden. Emma Friederike Meier und ihre Schwester Frieda gelten ab 1945 als verschollen.

Quellen: Der "Pfad der Erinnerung" - Stolpersteine in Minden; Mindener Tageblatt 12.3.2011

Betty Ichenhäuser wurde am 2.10.1923 in Frankfurt am Main geboren. Die jüdische Familie emigrierte in die Niederlande nach Amsterdam angesichts des zunehmenden Terrors durch die Nazis. In den Niederlanden begann Betty die Ausbildung zur Krankenschwester. Nachdem Nazideutschland die neutrale Niederlande überfallen hatte und unter der Besatzung sich die Situation für die Juden verschärfte, tauchte die Familie Ichenhäuser bis auf Betty und ihre Mutter unter. Die Mutter, Ada Ichenhäuser, geborene Jacobson am 6.4.1892, war einem Leben in der Illegalität nicht gewachsen. So blieb Betty bei ihr, um sich um sie kümmern zu können.

Irgendwie war es den beiden Frauen gelungen, als Staatsangehörige von Equador zu gelten. Das sollte weitreichende Folgen haben. Zunächst wurden Betty und ihre Mutter über das Durchgangslager Westerbork nach Bergen-Belsen deportiert. Dort arbeitete Betty im Krankenrevier. Beide überlebten das KZ Bergen-Belsen. Als Staatsangehörige von Equador konnten beide Frauen mit einem Gefangenenaustausch Bergen-Belsen kurz vor Kriegsende verlassen. Über Marseille gelangten sie in das UNRRA-Lager in Algerien.

Betty wanderte 1945 nach Israel aus und konnte dort ihre Ausbildung zur Krankenschwester abschließen, die sie ja in Amsterdam abbrechen musste. Sie heiratete und bekam eine Tochter. Für ein Projekt von YAD VASHEM erzählte sie später von ihrem Leben unter dem nationalsozialistischen Terrorregime.

Quellen: YAD VASHEM; JewishGen

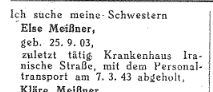

Die Suchanzeige erschien in der Zeitschrift "Der Weg Zeitschrift für Fragen des Judentums", Jahrgang 1, Nummer 15, Berlin 7. Juni 1946. Es kann sich nur um Else Meissner handeln. Da die Deportationslisten getippt waren, kann es sein, das dadurch aus Meißner Meissner wurde. Sie war die Tochter von Dorothea und Siegbert Meissner und arbeitete im Jüdischen Krankenhaus Berlin. Die Krankenschwester wohnte in der Bleibtreustraße, bis sie aus ihrer Wohnung vertrieben wurde und in die Siegmaringer Straße umziehen musste. Es kann sein. dass sie am 7.3.1943 abgeholt wurde und zu einer Sammelstelle gebracht wurde. Deportiert wurde Else Meißner am 12.3.1943 mit dem 36. Osttransport von Berlin nach Auschwitz. In Auschwitz wurde die Krankenschwester nicht registriert und gilt als verschollen. Der Ehemann ihrer Cousine füllte bei YAD VASHEM das Erinnerungsblatt für Else Meissner aus.

Quellen: YAD VASHEM, "Der Weg Zeitschrift für Fragen des Judentums"

Fanny Mendel, geborene Lohn am 26.10.1911 in Köln, war die Ehefrau von Jakob Albert Mendel, geboren am 31.12.1907 ebenfalls in Köln. Ihre Eltern waren Max und Malchen, geborene Wolff. Sie hatte mindestens einen Bruder, Helmut Lohn, der die Shoa überlebte und in Brasilien wohnte, denn er füllte für sie das Erinnerungsblatt bei YAD VASHEM aus.

Die Krankenschwester arbeitete bis zur Räumung 1942 in dem Krankenhaus „Israelitische Asyl für Kranke und Altersschwache“.

Zusammen mit ihrem Ehemann und wenigstens sieben Kollegen wurde sie in Köln im Durchgangslager Müngersdorf Fort V inhaftiert, bevor sie nach Berlin verschleppt und im 27. "Osttransport" am 29.1.1943 mit der Nummer 277 nach Auschwitz deportiert wurde. Sie gilt als verschollen. Da sie in Auschwitz nicht registriert wurde, ist davon auszugehen, dass sie am Ankunftstag ermordet wurde.

Fanny Mendel wurde 31 Jahre alt. Heute erinnert ein Stolperstein in der Aachener Straße 67 in Köln an sie.

Quellen: YAD VASHEM; Statistik und Deportation der jüdischen Bevölkerung aus dem Deutschen Reich

Jakob Albert Mendel

Jakob Albert Mendel wurde am 31.12.1907 in Köln geboren. Seine Eltern waren Julius und Elise, geborene Weinberg. Sein Vater besaß eine Mineralwasserfabrik. Jakob war 1918 Schüler am Realgymnasium in Köln-Deutz. Er war mit der Krankenschwester Fanny, geborene Lohn am 26.10.1911, verheiratet, die auch in Köln geboren wurde. Direkt nach der Schule war er zunächst Kaufmann und lebte in Troisdorf. Später arbeitete er als Krankenpfleger im „Israelitischen Asyl für Kranke und Altersschwache“ in Köln. Ob er in Krankenpflege auch eine Ausbildung gemacht hatte, war nicht feststellbar.

Nachdem 1942 das Gebäude des Bürgerhospitals durch Bomben beschädigt wurde, wurden die verbliebenen Ärzte, Pflegepersonal und Patienten aus dem „Israelitischen Asyl für Kranke und Altersschwache“ in das Sammellager Köln-Müngersdorf (Fort V) inhaftiert. Das städtische Bürgerhospital zog dann in die Räume des jüdischen Krankenhauses.

Zusammen mit seiner Frau und sieben Kollegen wurde er nach Berlin verschleppt und im 27. "Osttransport" am 29.1.1943 von Berlin nach Auschwitz deportiert. Seine Transportnummer war die 276. Es könnte sein, dass er zu den wenigen in dem Transport gehörte, die nicht sofort in die Gaskammer getrieben wurden, weil er wahrscheinlich im Vernichtungslager Auschwitz registriert wurde. Jakob Albert Mendel wurde am 12.2.1943 in Auschwitz ermordet. Heute erinnert ein Stolperstein in der Aachener Straße 67 in Köln an ihn.

Quellen: YAD VASHEM; Statistik und Deportation der jüdischen Bevölkerung aus dem Deutschen Reich

Theresia Menner

Die Krankenschwester Theresia Menner arbeitete in der Heil- und Pflegeanstalt Gugging und verweigerte eine Mittäterschaft an Euthanasieverbrechen.

Quellen: Gerhard Fürstler: Krankenpflege in der Zeit des Nationalsozialismus, Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband, 03.02.2005

Zuzanna wurde 1918 in Lublin in Polen geboren. Ihr Vater war der Getreidehändler Mosze Rosset, geboren in Volodymir-Volyns’kyy, zu dieser Zeit Russland. Er starb bereits 1933 in Polen. Ihre Mutter Mariem Szyfra Rosset, geborene Horowicz 1886 in Skryhiczyn, zu dieser Zeit ebenfalls Russland, musste sich nach dem Tod ihres Mannes alleine mit den drei Töchtern Zlatka, geboren 1909 in Volodymir-Volyns’kyy, Zuzanna und Hilka, geboren 1920 in Lublin, durchschlagen.

Bis zum Tod des Vaters war die Familie zwar nicht wohlhabend, aber relativ abgesichert. Zuzannas Vater war sehr fromm, achtete auf jüdische Traditionen und Erziehung, war aber nur einmal in der Woche zum Sabbat zu Hause. Er war nicht damit einverstanden, dass Zuzanna die öffentliche Schule besuchte, weil dort auch Unterricht am Samstag stattfand. Allerdings kostete dort das Schulgeld nur ein Drittel zur jüdischen Privatschule. Vor seinem Tod war er bereits länger krank, das Geld wurde knapp. So setzte sich Zuzannas Mutter durch. Sie war weniger religiös als ihr Mann und ausgesprochen pragmatisch.

Nach seinem Tod musste Zuzannas jüngere Schwester Hilka ein Jahr mit der Schule aussetzen, weil die Mutter nicht das Schulgeld für beide Mädchen gleichzeitig aufbringen konnte. Die ältere Schwester Zlatka konnte nach ihrer Ausbildung ihre Mutter und Schwestern finanziell unterstützen. Die Mutter musste die Wohnung in Lublin aufgeben, Zuzanna blieb alleine in Lublin wegen der Schule. Ihre Mutter zog mit Hilka nach Skryhiczyn, wo zahlreiche Verwandte wohnten und der frühere Sommersitz der Familie war. Schließlich zogen sie für einige Monate während der Schulzeit nach Volodymir-Volyns’kyy, wo ihre Mutter einige Freunde hatte und der Lebensunterhalt wesentlich billiger war als in Lublin. Dort beendete Zuzanna ihre Schule. Trotz des frühen Todes des Vaters beschrieb Zuzanna ihre Kindheit und Jugend als behütet und glücklich.

Nach der Schule zog Zuzanna zu ihrer Schwester Zlatka nach Warschau, die darauf bestand, dass Zuzanna eine Berufsausbildung macht. Zuzanna wollte Krankenschwester werden und ihre Schwester besorgte ihr einen Ausbildungsplatz in der Krankenpflegeschule des Czyste Hospitals in Warsaw. Das jüdische Krankenhaus in Warschau galt zu dieser Zeit als das beste und modernste Krankenhaus in Polen. Die Krankenpflegeschule orientierte sich an der englischen Florence-Nightingale-Schule, da dort eine der Unterrichtsschwestern ihre Ausbildung absolviert hatte. Für Zuzanna war es dort von Vorteil, dass sie hebräisch, jiddisch und polnisch sprach. So konnte sie auch mit Patienten kommunizieren, die die polnische Sprache nicht beherrschten.

Mit dem Kriegsausbruch wurde die Lage im Czyste Hospital ausgesprochen schwierig. Es gehörte zur Kriegstaktik der Nazis, Krankenhäuser gezielt anzugreifen, um den Widerstandswillen und Moral der Bevölkerung zu brechen. Im Krankenhaus fehlte bereits drastisch Personal durch Einberufungen zur Armee. Gleichzeitig war das Krankenhaus durch Verwundete total überbelegt, sodass viele Patienten nur noch auf dem Boden in den Fluren Platz fanden. Verschärft wurde die Lage, weil die Wasserwerke der Stadt durch Luftangriffe zerstört waren, sodass das Personal Wasser in Eimern holen musste. Strom und Gas fielen immer wieder aus. Dazu kamen ständige Bombardierungen des Krankenhauses, bei der viele Gebäude zerstört wurden. Die Zerstörungen verschlimmerten die sanitären Bedingungen, wodurch Typhus ausbrach. Für Zuzanna war aber am Schlimmsten, dass nach Bombenangriffen auf die Krankenhausküche und Lager einheimische Bevölkerung plünderte und alle Vorräte des Krankenhauses stahlen.

Durch die Kriegswirren verschlug es Zuzanna nach Kiew. Dort erfuhr sie, dass ein Untermieter ihrer Mutter, ein Deutscher, sie einfach aus ihrem eigenen Haus geschmissen hatte, weshalb sie nach Skryhiczyn zurückgekehrt war. Ihre Schwester Hilka ging zu ihr, um sie nicht alleine zu lassen, obwohl sie die Möglichkeit zur Flucht gehabt hatte. Beide wurden 1942 in das Vernichtungslager Sobibor deportiert und ermordet. Ihre Schwester Zlatka war bereits während ihrer Zeit in der Krankenpflegeschule zu ihrem Freund nach Wien gezogen. Nach dem sogenannten "Anschluss Österreichs" entkamen beide nach England.

Obwohl sie Polin war, wurde Zuzanna in die Rote Armee aufgenommen und entkam so aus dem bereits umzingelten Kiew. Sie arbeitete einen Monat im Militärkrankenhaus in Charkiv. Nachdem das Krankenhaus evakuiert wurde, wurde sie nach Kemerovo versetzt, wo sie zwei Jahre im Krankenhaus arbeitete. Sie war dort die einzige Polin und musste erstmal russisch lernen. Dort erfuhr sie durch ein Mitteilungsblatt der ZPP (Union of Polish Patriots), dass sich in der Sowjetunion eine polnische Armee bildete. Als Jüdin und Polin hatte sie in der Roten Armee keine gute Position und so bewarb sie sich bei der zweiten Dabrowski Division. Inzwischen war ihr Hass auf die Deutschen so groß, dass sie sich für das Angriffsbataillon, wo sie ihren späteren Ehemann Wilhelm Mensz, geboren 1920, kennenlernte.

1944 kamen sie mit der Armee nach Lublin, wo sie in einem Militärkrankenhaus arbeitete. Dort erfuhr sie, dass es in ihrer einst riesengroßen Familie mit zahlreichen Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins nur wenig Überlebende gab. Ihrem späteren Mann Wilhelm ging es ähnlich, was die beiden zusammenschweißte. Nachdem Zuzanna von ihm schwanger war, heirateten sie und Zuzanna verließ die Armee und arbeitete in zivilen Einrichtungen. 1946 bekamen Zuzanna und Wilhelm ihren Sohn Julian, 1948 Pawel und 1954 Piotr. Später arbeitete Zuzanna nicht mehr in der Pflege, sondern als Redakteurin.

Unter dem Antisemitismus im kommunistischen Nachkriegspolen litt Zuzanna sehr. Ihre Schwester Zlatka, die mit ihrer Familie 1949 von England nach Polen zurückgekehrt war, emigrierte deshalb schließlich nach Israel. Auch Zuzannas Söhne verließen irgendwann Polen. 1991 starb ihr Ehemann. Ihre Kinder und Enkel leben verstreut in zig Ländern.

Quellen: https://www.centropa.org/en/biography/zuzanna-mensz; file:///C:/Users/6xhei/Downloads/pl_mensz_tree.pdf; YAD VASHEM

Ruth Weiss wurde 1927 in Polen geboren. Ihre Eltern waren Dr. med. Chaim Weiss, geboren 1890 in Tarnow, und die Krankenschwester Perl Weiss (siehe Perl Weiss), geborene Kluger 1898 in Krakow. Sie hatte einen jüngeren Bruder, Jakub Janek, der im Dezember 1929 in Tarnow geboren wurde.

Ihre Eltern arbeiteten zuletzt als Chefarzt und Krankenschwester im Ghetto Tarnow. Im September 1943 wurde das Ghetto auf sadischste Art liquidiert. Die Familie Weiss wurde nach Auschwitz deportiert.

Ihr Vater starb bereits in Tarnow beim Abtransport. Er sprang aus dem Zug und wurde erschossen. Auf der Fahrt nach Auschwitz gab es zahlreiche Todesopfer, da die SS die Lüftungsschlitze der Waggons mit Brettern zugenagelt hatte. Ruths Mutter arbeitete in Auschwitz noch im Revier. Mutter und Bruder wurden in Auschwitz ermordet. Ruth überlebte die Shoa und emigrierte 1947 in die USA.

Mit Hilfe eines Stipendiums konnte sie ab 1948 an der Beth Israel School of Nursing die Ausbildung zur Krankenschwester absolvieren. Als Krankenschwester machte sie Karriere und wurde auch Ausbilderin in den Pflegewissenschaften.

Sie heiratete Julius Merdinger, der ursprünglich ebenfalls aus Polen stammte. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, David und Polly. Allerdings scheiterte die Ehe, ihr Ex-Ehemann heiratete später noch einmal.

Ruth Merdinger stiftete später den Dr. Chaim und Pearl Weiss Award und war aktives Vorstandsmitglied der Alumni-Vereinigung des Phillips Beth Israel.

Ruth Merdinger starb im November 2019 in New York.

Quellen: YAD VASHEM; Beth Israel School of Nursing; New York Times Nov. 26, 2019

Josefine Messner

Josefine Messner war Krankenschwester im Krankenhaus Klagenfurt. Zuerst arbeitete sie im Hinterhaus, der "Siechenanstalt", die zum Krankenhaus Klagenfurt dazu gehörte.

Nach dem offiziellen Ende der T4-Aktion kam es inoffiziell in Krankenhäusern und Pflegeheimen zur "Wilden Euthanasie". Patienten wurden durch Hungerkost und Verwahrlosung umgebracht oder durch überdosierte Medikamente, Luft- oder Teerspritzen ermordet. In der "Siechenanstalt" wurden systematisch Patienten umgebracht. Später berief sich das Pflegepersonal, das Kinder, Alte, Behinderte vorsätzlich ermordete, dass sie dafür den Auftrag von Dr. Niedermoser bekamen und sie seine Anordnungen befolgen mussten. Sie rechtfertigten sich mit ihrer Notstandslage.

Allerdings lehnte ihre Kollegin Josefine Messner Tötungsaufträge an Patienten ab. Sie geriet deshalb mit der Oberschwester und Kollegen aneinander und wurde aus diesem Grunde auf eine andere Station im Vorderhaus versetzt, wo nicht gemordet wurde. Die Strafversetzung konnte sie verschmerzen. Später bezeugte sie im Prozess gegen ihre ehemaligen Kollegen deren Verbrechen.

Quelle: Ausgelöschte Namen: Die Opfer des Nationalsozialismus im und aus dem Gailtal, ISBN 9783701312344 Kostenlose Webseite von Beepworld Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular! |

Emma Friederike Meier

Emma Friederike Meier Betty Meir, geb. Ichenhäuser

Betty Meir, geb. Ichenhäuser Else Meißner (Meissner)

Else Meißner (Meissner) Fanny Mendel, geb. Lohn

Fanny Mendel, geb. Lohn Zuzanna Mensz, geb. Rosset

Zuzanna Mensz, geb. Rosset Ruth Merdinger, geb. Weiss

Ruth Merdinger, geb. Weiss