Virtuelles Denkmal "Gerechte der Pflege""... die tolldreisten, machthungrigen Horden, sie konnten den Geist nicht morden!"Gertrude Block (Gerda Bloch)

Gerda Bloch wurde am 21.9.1893 in Mannheim geboren. Ihre Eltern waren Salomon und Bertha, geborene Bühler. Sie hatte wenigstens einen Bruder, dem rechtzeitig die Flucht in die USA gelang.

Ihr jüdisches Elternhaus war vermutlich sehr liberal und assimiliert, denn der Vater gehörte der Mannheimer Loge „Odd Fellows“ an. Diese Loge gehörte zum „Independent Order of Odd Fellows“, eine internationale tätige Gemeinschaft, die sich humanitären Aufgaben widmete. Die Loge war überkonfessionell und politisch neutral.

Wo Gerda ab 1923 ihre Ausbildung als Krankenschwester absolvierte, ist nicht bekannt. Ab 1925 galt sie als staatlich anerkannte Krankenschwester. Zusätzlich hatte sie auch eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. Um 1932 zog sie von Karsruhe nach Frankfurt und gehörte dort dem Schwesternheim an.

Wann und warum sie sich in Gertrude Block umbenannte, konnte ich nicht ermitteln. Vielleicht stand die Namensumbenennung in Verbindung mit ihrer Emigration. Ihr gelang es so ziemlich im letzten Moment am 20.7.1939 nach England zu flüchten. Eigentlich wollte sie in die USA zu ihrem Bruder, doch ihr bereits beantragtes USA-Visum traf nicht rechtzeitig ein. Damit entfiel auch ihre bereits gebuchte und bezahlte Schiffspassage in die USA. Aber hätte sie auf dieses Visum gewartet, wäre sie aus Nazideutschland nicht mehr herausgekommen, denn mit dem Überfall auf Polen und dem Beginn des II. Weltkrieges waren die Grenzen dicht.

In England musste sie als Krankenpflegerin in einem Altenheim arbeiten, da ihre deutsche Ausbildung als Krankenschwester nicht anerkannt war. Außerdem arbeitete sie auch in einem Kindergarten, dessen Leiterin sie wurde. Mit der finanziellen Unterstützung des Bruders und dem so verdienten Geld konnte sie 1940 endlich die Fahrt in die USA antreten. Mit dem Schiff gelangte sie von Glasgow über New York nach Los Angeles.

Zunächst war der Anfang schwer, denn auch dort musste sie als Krankenpflegerin oder als Haushaltshilfe arbeiten. Ihr halfen aber bei der Arbeitssuche die guten Zeugnisse und Empfehlungsschreiben aus Deutschland und England über ihre Fähigkeiten als Krankenschwester und Kindergartenleiterin. Außerdem arbeitete sie unbezahlt im White Memorial Hospital in Los Angeles, um ihre Anerkennung als Krankenschwester zu bekommen.

1947 hatte sie es geschafft und erhielt ihre Anerkennung als registrierte Krankenschwester in Kalifornien. Anschließend arbeitete sie in San Francisco in der Privatpflege.

Gertrude Block starb in den USA 1970.

Quellen: OAC (Online Archiv of California); Magnes; www.juedische-pflegegeschichte.de/; snac

Paula Block

Über die jüdische Krankenschwester Paula Block ist leider wenig bekannt. Paula wurde am 7.11.1888 in Wuppertal-Elberfeld geboren.

1915 absolvierte sie ihre Ausbildung zur Krankenschwester in Frankfurt/Main beim Verein für jüdische Krankenschwestern. Anschließend arbeitete sie in Frankfurt/M und Pforzheim.

Ihr letzter Wohnort war das Frankfurter Schwesternhaus. Am 15.9.1942 wurde Paula nach Theresienstadt unter der Nummer 114 mit dem Transport XII/3 verschleppt. Vermutlich hatte sie im Ghetto Theresienstadt auch als Krankenschwester gearbeitet.

Am 18.10.1944 wurde Paula schriftlich benachrichtigt, dass sie sich in der Nacht in der sogenannten Schleuse einzufinden hat. Dann wurde sie am 19.10.1944 mit dem Transport „ES“, der neunte von elf solcher Transporte, als Nummer 675 von Theresienstadt nach Auschwitz deportiert. Am 20.10.1944 kam der Zug in Auschwitz mit 1500 Menschen an. Da Paula über 50 Jahre alt war, hatte sie bei der „Selektion“ keine Chance.

Vermutlich wurde Paula Block gleich am 20.10.1944 ermordet.

Quellen: YAD VASHEM; Archiv Heesen; Jüdische Pflegegeschichte / Jewish Nursing History – Biographien und Institutionen in Frankfurt am Main“; Gedenkbuch für die NS-Opfer aus Wuppertal; Bundesarchiv Gedenkbuch: Terezinska Pametni Kniha [Theresienstädter Gedenkbuch]

Anna Khana Bloemendal, geb. Hamburg

Anna, genannt Ännchen, Hamburg wurde am 19.8.1913 in Arnhem geboren. Ihre Eltern waren Tobias Hamburg und Gitta, geborene Baruch. Die Mutter stammte ursprünglich aus Hamburg, Deutschland. Anna hatte drei Schwestern, Fanny, Sophie, Elisabeth, und einen Bruder. Ihre Schwester Fanny, geboren am 18.3.1911, überlebte die Shoa. Über Sophie, geboren am 17.3.1912, und ihren Bruder Jacob ist nichts bekannt.

Anna war Krankenschwester und heiratete am 2.9.1941 den Handlungsreisenden Josef Bloemendal, geboren am 15.11.1912 in Bad Kissingen, Deutschland. Das Ehepaar lebte in der Driekoningendwarsstraat 87 in Arnhem.

Am 23.11.1942 wurden Anna, ihr Mann und Annas jüngere Schwester Elisabeth, geboren am 10.7.1919, im Durchgangslager Westerbork inhaftiert.

Anna und ihr Ehemann wurden am 7.9.1943 nach Auschwitz deportiert, die Schwester am 14.9.1943. Annas Mann wurde am 31.3.1944, ihre Schwester am 17.9.1943 umgebracht.

Anna Bloemendal wurde am 30.11.1943 in Auschwitz ermordet.

Quellen: Joods Monument; Yad Vashem; geni.com

Jeannette Blog

Jeannette Blog wurde am 26.12.1913 in Amsterdam geboren und war die Tochter von Marcus, geboren am 12.8.1869 in Paris, und Mijntje, geborene Roos am 3.7.1870 in Amsterdam.

Sie war das jüngste Kind von elf Geschwistern: Duifje, geboren am 4.1.1891, Aaltje, geboren am 16.8.1892, Clara, geboren am 14.7.1894, Elisabeth, geboren am 21.5.1896, Abraham, geboren am 7.4.1898, Sara, geboren am 13.4.1900, Henrietta, geboren am 4.4.1902, Nathan, geboren am 4.8.1904, Selina, geboren am 6.10.1908, und Isaac, geboren am 20.4.1910.

Jeannette war Krankenschwester und arbeitete in „Centraal Israëlitisch Krankzinnigengesticht Het Apeldoornse Bos".

Im „Algemeen Politieblad“, Nr. 47, 26. November 1942, 1322, Bekanntmachung 2927 wurde mitgeteilt, dass der Polizeikommissar von Apeldoorn beantragte, dass Jeannette Blog ausfindig gemacht, inhaftiert und vor Gericht gestellt werden solle. Hintergrund war, dass die Krankenschwester verdächtigt wurde, ohne die erforderliche Genehmigung der Behörden ihren Wohnort gewechselt zu haben. Das bedeutete, dass Jeanette Blog untergetaucht war.

Leider hatte sie kein sicheres Versteck. Sie wurde gefasst.

Auch ihrem Vater Marcus, ihre Schwestern Duifje und Sara und die Brüder Abraham und Isaac schafften es nicht, erfolgreich unterzutauchen. Ihr Vater wurde am 26.3.1943, ihr Bruder Abraham am 4.6.1943 in Sobibor umgebracht. Duifje wurde am 6.9.1944, Sara am 7.7.1944 und Isaac am 29.8.1942 in Auschwitz ermordet.

Auch Jeannette wurde nach Sobibor deportiert. Als offizielles Todesdatum gilt der 9.4.1943.

Die Krankenschwester Jeannette Blog wurde 29 Jahre alt.

Quelle: Joods Monument

Carolina Kan wurde am 12.1.1896 in Winterswijk geboren. Sie wuchs in einer kinderreichen Patchworkfamilie auf, da beide Eltern ein zweites Mal geheiratet hatten und Kinder aus der ersten Ehe mitbrachten. Ihre Geschwister waren Sophia Glaser-Kan, Johanna Selina Wilzig-Kan, Betsie Polak-Kan, Benjamin Kan und Hartog Kan (siehe dort). Zuletzt lebte die Familie in Amsterdam.

Carolina hatte auf jeden Fall die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, obwohl es dazu in den Quellen keine Informationen gibt. Denn 1930 war sie Oberschwester in Het Apeldoornsche Bosch. Das wäre sie ohne entsprechende Ausbildung nicht geworden.

Ab 1915 machte sie eine weitere Ausbildung, legte 1916 dazu eine Zwischenprüfung ab und erhielt im Wintersemester 1918/1919 ein Diplom der Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie und Neurologie. Vermutlich handelte es sich bei dieser Ausbildung um ein Aufbaustudium. Das hätte Sinn gemacht, denn vorher hatte sie auch bereits in Het Apeldoornsche Bosch gearbeitet, eine damals ausgesprochen fortschrittliche psychiatrische Anstalt, die übrigens als jüdische Einrichtung allen Menschen offenstand. Das könnte erklären, warum sie in der Einrichtung in eine leitende Position kam.

Im September 1923 zog Carolina nach Den Haag, im Januar 1924 heiratete sie Hagenaar Bernard Blok. Am 22.11.1924 kam ihr Sohn Hartog Blok zur Welt. Ab 1.5.1930 war sie Oberschwester in Het Apeldoornsche Bosch.

Am 9.10.1941 wurde ihr Ehemann bei einer Razzia in Apeldoorn als einer von dreizehn jüdischen Männern willkürlich verhaftet und in das KZ Mauthausen deportiert. Diese Männer wurden dort zwischen dem 14.10. und 5.11.1941 ermordet. In der jüdischen Gemeinde Apeldoorn verbreitete sich Angst. Viele Juden aus Apeldoorn, auch ihr 18-jähriger Sohn Hartog Blok, meldeten sich im Laufe des Jahres 1942 bei Het Apeldoornsche Bosch als Mitarbeiter. Sie hofften, dort mehr Schutz zu haben. Nachdem die nichtjüdischen Mitarbeiter in Apeldoornsche Bosch dort nicht mehr arbeiten durften, herrschte auch ein extremer Personalmangel. Ab Juni 1942 gab es in dieser Einrichtung zum ersten Mal in seiner Geschichte ausschließlich Juden. Ab 1943 mussten auch alle anderen Juden aus Apeldoorn nach Het Apeldoornsche Bosch ziehen.

Die jüdische Bevölkerung erkannte, dass sie dort keinen Schutz genießen, sondern in Het Apeldoornsche Bosch konzentriert wurden, um die Deportation zu vereinfachen. Als der Bahnhofsvorsteher sie warnte, dass in der Nacht vom 20. zum 21.1.1943 ein langer Güterzug angekommen sei, flüchteten noch viele aus der Einrichtung und versuchten unterzutauchen. Am späten Nachmittag des 21. Januar begann die Deportation. Leitende Angestellte wie Direktoren, Ärzte und Verwalter wurden weggesperrt. Die Patienten wurden in der großen Halle zusammengetrieben ohne Rücksicht darauf, ob sie bekleidet, nackt oder im Schlafanzug waren und anschließend auf Lastwagen geprügelt. Die Lastwagen wurden so voll gestopft, dass die Heckklappe kaum zu gingen. Mit Höchstgeschwindigkeit fuhren die Wagen zum Zug, um dann die Patienten in die Waggons zu jagen.

Die Zustände in den Waggons waren verhehrend. Die Patienten hatten keinen Platz, waren zusammengepfercht, die Luftzufuhr war abgeschaltet, es herrschten Temperaturen von -5 bis +5 Grad, ungenügende Bekleidung, Dunkelheit, kein Essen, keine Medikamente - die Menschen schrieen in Todesangst. Auch die 94 Kinder aus dem Pädagogium wurden so in den Zug verladen. Um vier Uhr morgens waren alle Patienten, insgesamt 1023 Menschen, im Zug.

Am frühen Morgen des 22. Januars sollten sich Freiwillige als Begleitpersonal melden. Angeblich könnten sie im Osten wieder in einem Krankenhaus arbeiten. Darauf fiel keiner mehr rein. Es meldeten sich trotzdem freiwillig 20 Menschen, eine davon war Carolina Blok-Kan, der Rest wurde bestimmt. Die 46 Mitarbeiter von Het Apeldoornsche Bosch wurden in einen separaten Waggon verladen, das heißt, ihre Schützlinge hatten unterwegs keinerlei Betreuung. In Auschwitz wurden die Patienten sofort ermordet, das Personal am nächsten Tag in die Gaskammer getrieben. Für Carolina Blok und ihren achtzehnjährigen Sohn Hartog Blok gilt der 25.1.1943 als Todestag.

Quellen: Joods Monument; geni.com; Yad Vashem

Hartog „Harry“ Blok

Hartog, genannt Harry, Blok wurde am 22.11.1924 in Den Haag geboren und war der Sohn von dem Handelsreisenden und späteren Lageristen Bernard Blok, geboren am 9.9.1896 in Den Haag, und der Oberschwester Carolina Blok (siehe dort), geborene Kan am 12.1.1896 in Winterswijk. Es wird vermutet, dass Hartog bis 1942 das Jüdische Lyzeum in Den Haag besuchte, um das Abitur zu machen.

Er war ein Einzelkind, aber ab 1939 gehörte Ruth Pestachowsky (siehe dort), geboren am 28.10.1922 in Berlin, zur Familie. Die 17jährige und ihre Schwester Eva wurden von ihrer Mutter zu ihrem Schutz in den Niederlanden untergebracht, weil dieses Land zu diesem Zeitpunkt noch als sicher galt. Im Juli 1941 beendete Ruth ihre Schule und begann, als Krankenpflegeschülerin im Apeldoornsche Bosch zu arbeiten. Zwischen Hartog und ihr entwickelte sich eine Liebesbeziehung.

Drei Monate nach Ruth zog auch Hartog als Krankenpflegeschüler am 6.8.1942 nach Apeldoornsche Bosch.

Ob die Krankenpflege sein Traumberuf war, darf angezweifelt werden. Es könnte auch sein, dass er den Beruf nur ergriff, um nicht in ein deutsches Arbeitslager zu kommen.

Am 21.1.1943 wurden die Patienten von Apeldoornsche Bosch brutal deportiert. 50 Freiwillige vom Pflegepersonal sollten sich zur Begleitung freiwillig melden. Seine Mutter meldete sich, Hartog und Ruth nicht, wurden dann aber bestimmt.

Statt der versprochenen Arbeit im Krankenhaus im Osten wurden Hartog, Ruth und seine Mutter in Auschwitz ermordet. Sein Vater wurde bereits am 23.10.1941 im KZ Mauthausen umgebracht.

Hartog Blok starb am 25.1.1943 mit 18 Jahren.

Quellen: Joods Monument; Yad Vashem; geni.com

Anna wurde am 23.9.1886 in Karlsruhe geboren. Ihre Eltern waren der Kaufmann Achille Blum, geboren am 4.10.1853 in Herxheim bei Landau, und Henriette, auch Henrietta genannt, geborene Bach am 16.5.1860 in Krumbach. Ihre ältere Schwester Regina wurde am 28.7.1885 geboren, ihr jüngerer Bruder Leo am 3.6.1888. Ihr Vater starb bereits am 17.2.1908 in München. Zu ihrem Bruder gibt es nur die Informationen, dass er einen Doktortitel hatte und in Berlin lebte. Weitere Informationen zu ihm sind ungenau. Angeblich soll er nach Frankreich geflüchtet sein und wurde von dort deportiert. Ihre Mutter wurde am 5.6.1942 nach Theresienstadt deportiert, wo sie an den unmenschlichen Bedingungen am 6.7.1942 starb.

Zuletzt lebte die Kinderpflegerin und Erzieherin ab 14.11.1941 in München in der Knorrstraße 148. Auch ihre Schwester Regina wurde zu diesem Zeitpunkt gezwungen, dorthin zu ziehen. Dort befand sich ein Barackenlager, dass die Nazis als „Judensiedlung Milbertshofen“ bezeichneten. Es war in München das größte Ghetto. Jüdische Zwangsarbeiter mussten das Barackenlager ohne Entlohnung bauen, die Münchner Juden wurden gezwungen, den Bau und Unterhalt des Lagers zu finanzieren. Dann wurden die jüdischen Münchner gezwungen, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen und in die sogenannten Judenhäuser oder in die „Judensiedlung Milbertshofen“ umzuziehen.

Die Zustände in dem Ghetto waren schrecklich. Die Menschen konnten höchstens eine Matratze, Decke, Koffer und Handgepäck aus ihrer Wohnung mitbringen, denn im Ghetto hatten die Menschen in den Holzbaracken lediglich einen Schlafplatz in den grobgefertigten Doppelstockbetten. Privatsphäre gab es nicht. Obendrein war das Ghetto in der Regel überbelegt. Gedacht war das Ghetto von den Nazis als reines Durchgangslager, um die geplanten Deportationen mit wenig Aufwand durchführen zu können.

Offiziell war das Ghetto in Selbstverwaltung, allerdings unterstand es der Kontrolle durch die „Arisierungsstelle“. Mitarbeiter dieser „Arisierungsstelle“ misshandelten wiederholt die Ghettobewohner. Außerdem regelte die „Arisierungsstelle“ Arbeitseinsätze. Um noch ordentlich Profit aus den Menschen herauszuholen, mussten die Bewohner bis zu ihrer Deportation Zwangsarbeit in verschiedenen Münchner Firmen ableisten, wurden also bis zuletzt ausgebeutet.

Am 20.11.1941 wurden die Ghettobewohner zum nahe gelegenen Güterbahnhof Milbertshofen getrieben. Es fand die erste Deportation von jüdischen Mitbürgern aus Bayern statt. Eigentlich sollten 1000 Menschen deportiert werden, durch Krankheit mussten zwei Namen auf der Deportationsliste gestrichen werden. 998 Menschen aus München und Augsburg mussten in den Zug nach Kaunas in Litauen steigen, darunter auch Anna und Regina Blum unter den Nummern 377 und 378.

Der Deportationszug traf am 25.11.1941 in Kaunas (russisch Kowno) ein. Direkt nach der Ankunft mussten die Menschen aus Bayern zusammen mit einer aus Berlin und Frankfurt/M deportierten Menschengruppe in das IX. Fort marschieren. Fort IX war eine Festungsanlage, dass als Gefängnis benutzt wurde, und sich etwa zehn Kilometer außerhalb des Zentrums von Kaunas befand.

An diesem Ort kam es zu unvorstellbaren Verbrechen. Zunächst diente es der deutschen Besatzung als Gefängnis und Hinrichtungsstätte für litauische und jüdische Aktivisten. Am 26.9.1941 wurden dort als sogenannte Vergeltungsaktion 1845 Menschen aus dem Ghetto Kaunas erschossen, weil angeblich auf den Kommandeur der Ghettowache geschossen worden war. Die Opfer dieser sogenannten Strafaktion waren überwiegend Alte, Kranke, Frauen und Kinder. Am 4.10.1941 wurden dort circa 2000 Menschen nach der Auflösung des „Kleinen Ghettos“ ermordet. 140 Kinder mit ihren Betreuerinnen wurden in das Ghettokrankenhaus gebracht. Anschließend wurde das Ghettokrankenhaus mit Patienten, Kindern, Betreuerinnen und Pflegepersonal niedergebrannt.

Von den aus München, Augsburg, Berlin und Frankfurt/M verschleppten Menschen, insgesamt waren es 2934 Frauen, Männer, Kinder, überlebte niemand. Im Fort IX wurden die Menschen nach ihrer Ankunft erschossen. Ein Grab für die Ermordeten existiert nicht, sie wurden in Massengräbern verscharrt.

Die Nazis planten das perfekte Verbrechen. Daher sollten alle Spuren und Beweise für die Massenmorde beseitigt werden. In den Akten wurden die Deportierten als „unbekannt verzogen“ geführt. Die Massengräber hätten aber einen Hinweis auf den Verbleib der verschwundenen Menschen geben können. Die sogenannte „Sonderaktion 1005“ oder „Aktion 1005“, der Name stammte von einem Aktenkürzel, wurde tätig. Die Massengräber wurden geöffnet und die exhumierten Leichen verbrannt. Speziell für gläubige Juden eine unvorstellbare Grausamkeit.

Die sogenannten „Leichenkommandos“, die diese Arbeit ausführen mussten, waren Häftlinge, die als Geheimnisträger anschließend erschossen wurden. Vierzehn Häftlingen aus diesen „Leichenkommandos“ gelang allerdings die Flucht und konnten so über diese Vorgänge berichten. Heute befindet sich in Kaunas eine offizielle Gedenktafel von der Stadt München und eine in München am Marienplatz:

„In Trauer und Scham - und entsetzt über das Schweigen der Mitwissenden - gedenkt die Landeshauptstadt München der 1000 jüdischen Männer und Frauen, die am 20. November 1941 von München nach Kowno deportiert und fünf Tage später an diesem Ort brutal ermordet wurden. Darunter waren auch 94 Kinder.“

Anna Blum wurde 55 Jahre alt, ihre Schwester Regina 56 Jahre.

Quellen: YAD VASHEM; https://www.juedisches-museum-muenchen.de/fileadmin/redaktion/06_Presse/Downloads/04_Kaunas_1941_Handout.pdf; https://gedenkbuch.muenchen.de/index.php?id=judensiedlung_milbertshofen; https://www.nsdoku.de/lexikon/artikel/barackenlager-knorrstr-judensiedlung-milbertshofen-59; https://www.memorialmuseums.org/memorialmuseum/ix-fort-museum-and-memorial-site; https://www.statistik-des-holocaust.de; geni.com; Myheritage

Elsa Blumenreich

Die Jüdin Elsa Blumenreich wurde am 2.3.1877 in Wien geboren. Ihre Eltern waren der Schriftsteller Paul Philipp Perez Blumenreich, geboren am 17.11.1849 in Berlin, und Adele, geborene Fränkel 1850 in Breslau. Ihre Eltern hatten insgesamt neun Kinder. Benjamin, Oskar, Hans, Dorothea und Erich starben allerdings noch im Kindesalter. Mit ihrem älteren Bruder Arnold Abraham und den jüngeren Brüdern Walter und Leo wuchs Elsa auf. Acht Monate nach der Geburt Leos starb Elsas Mutter am 16.5.1885 mit 35 Jahren an Tuberkulose.

Ein halbes Jahr nach dem Tod seiner Frau heiratete ihr Vater Gutchen Gertrud Lewissohn und bekam mit ihr zwei Kinder, die als Säuglinge starben. Am 11.10.1890 wurde die Ehe geschieden. Anschließend hatte Elsas Vater ein Verhältnis mit der Schriftstellerin Franziska von Kapff-Essenther, mit der er drei Kinder bekam, Illa, Hertha und Julius, und die er dann nach Julius Geburt heiratete. Sie veröffentlichte aber ihre Werke weiterhin unter dem Namen Franziska von Kapff-Essenther, nicht unter dem Namen Blumenreich.

Die Kindheit von Elsa verlief also ziemlich chaotisch, auch durch unzählige Umzüge und weil ihr Vater öfters verschwand, wenn er beispielsweise mit der Justiz Ärger hatte. 1897 wurde er wegen Veruntreuung und Betrug verurteilt. Daraufhin floh er mit Elsa und ihrem Bruder Leo und den Halbgeschwistern Illa und Siegfried in die USA. Anscheinend war der Aufenthalt in den USA ebenso rasant wie die Jahre davor. 1899 beging ihre Stiefmutter, die in Deutschland geblieben war, Selbstmord. Da ihr Vater früher oder später überall Probleme bekam, zog 1900 Elsa mit dem Vater und den Geschwistern von den USA nach Wien. Allerdings bekam es die deutsche Polizei mit, beantragte seine Auslieferung und er musste neun Monate ins Gefängnis. Danach heiratete ihr Vater Ernestine Gruber, mit der er die Söhne Hans und Rudolf bekam. Am 3.8.1907 starb Elsas Vater und ihre dritte Stiefmutter zog anschließend nach Wien. Elsa und ihr Bruder Arnold Abraham blieben in Berlin.

Diese turbulente Kindheit und Jugend erklärt, warum Elsa beispielsweise nicht früher eine Ausbildung machte, einen Beruf erlernte. Als sie sich eine eigene Existenz aufbauen musste, versuchte sie sich zunächst mit der Leitung einer Fremden- und Familienpension an unterschiedlichen Adressen in Berlin-Charlottenburg über Wasser zu halten, dafür brauchte sie keine Ausbildung. Später versuchte sie sich als Sekretärin. Schließlich machte sie 1918 bis 1920 eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester im Säuglingskrankenhaus in Berlin-Weissensee. Wo sie anschließend arbeitete, ist nicht bekannt.

Mit dem zunehmenden Naziterror verlor sie ihre Familie. Elsas jüngster Bruder Leo starb schon 1932 im Martin-Luther-Krankenhaus Berlin, woran ist unklar. Ihr Bruder Walter, der seinen Familiennamen von Blumenreich in Blonck ändern ließ, vielleicht, um nicht als Jude erkennbar zu sein, wurde in der T4-Aktion im Juli 1940 in der Mordfabrik Brandenburg a. d. Havel vergast. Ob Elsa mit ihrer dritten Stiefmutter in Kontakt blieb, ist ungewiss. Ab 1941 war Ernestine in Wien verschwunden. Laut einer Notiz vom 16.4.1942 im Völkischen Beobachter soll sie am 6.9.1941 verstorben sein. Ihr Bruder Arnold Abraham wurde am 28.10.1942 mit seiner Ehefrau nach Theresienstadt deportiert. Was aus den Halbgeschwistern aus der dritten Ehe ihres Vaters wurde, ist unbekannt. Die Halbbrüder Hans und Rudolf konnten rechtzeitig emigrieren.

Ab dem 14.8.1941 musste Elsa zwangsweise in der Gormannstraße 3 im Scheunenviertel in Berlin-Mitte, einem jüdischen Altenheim und Sammelstelle für Deportationen, wohnen. Außerdem musste sie am 14.4.1943 eine Vermögenserklärung abgeben. Bei ihr war für die Nazis nichts mehr zu holen, kein Einkommen, keine Wertgegenstände oder irgendwelche Sachwerte. Elsa war völlig verarmt. Eigentlich war Elsa dem 37. Osttransport am 19.4.1943 zugeteilt, der in Auschwitz endete. Das wäre ihr Todesurteil gewesen, denn Menschen über 60 Jahre wurden im Vernichtungslager bei der Selektion direkt in die Gaskammer geschickt. Aus bisher ungeklärten Gründen kam sie aber in den 86. Alterstransport nach Theresienstadt, der am gleichen Tag Berlin verließ. In ihrem Fall bedeutete es die Rettung.

Als Krankenschwester arbeitete sie in Theresienstadt höchstwahrscheinlich in der Pflege. Ob sie mit ihrem Bruder Arnold Abraham in Kontakt treten konnte, der dort am 24.10.1943 an den unmenschlichen Bedingungen starb, ist unbekannt. Seine Frau Ilse brachten die Verhältnisse in Theresienstadt bereits am 2.4.1943 um. Durch die Geschlechtertrennung in Theresienstadt ist es aber eher unwahrscheinlich, dass Elsa ihren Bruder noch einmal sah. Als Kinderkrankenschwester war sie außerdem vermutlich in einer Kindereinrichtung untergebracht.

Am 5.2.1945 konnte ein Zug mit 1200 Häftlingen Theresienstadt mit dem Ziel Schweiz verlassen. Dieser Transport war durch eine Vereinbarung zwischen dem Reichsführer SS Heinrich Himmler und dem früheren Schweizer Bundespräsidenten Jean-Marie Musy zustande gekommen. Gegen Devisen und Lastwagenlieferungen konnten diese Menschen in die Schweiz kommen, um dann weiter in die USA zu reisen. Geplant war, dass alle zwei Wochen 1200 bis 1300 jüdische Menschen über die Schweiz in die USA geleitet werden sollten. Daraus wurde nichts, denn Hitler stoppte diese Aktion, sodass es nur bei diesem einen Transport blieb. Elsa gehörte zu den 1998 Menschen, die in der Schweiz eintrafen. Anzunehmen ist, dass sie wie alle Menschen in dem Zug davon ausging, in ein Vernichtungslager zu kommen, denn den Nazis glaubte man aus Erfahrung kein Wort mehr. Der Zug endete aber wirklich in der Schweiz.

Elsa Blumenreich blieb in der Schweiz und starb dort am 7.6.1952.

Quellen: Archiv Jüdisches Leben und Widerstand in Tiergarten; Terezinska Pametni Kniha; YAD VASHEM; geni.com; Arolsen-Archiv; Statistik des Holocaust; www.mappingthelives.org; Digitale Landesbibliothek Berlin

Elise Weil wurde am 27.1.1891 in Hoppstädten-Weiersbach bei Koblenz geboren. Ihre Eltern waren Hermann und Regina Weil, die in Hoppstädten, Haus Nr. 50, eine Gastwirtschaft betrieben. Ihre Geschwister waren Ida, Egon und Hermann. Bekannt ist, dass ihre Schwester mit ihrem Mann und Tochter rechtzeitig über Frankreich nach Palästina entkommen konnten. Informationen zu ihren Brüdern fehlen bisher. Neben der Gaststätte der Eltern im Haus Nr. 49, heute Hauptstraße 50, hatte Elise ein Strickgeschäft.

Wann und wo sie zur Krankenschwester ausgebildet wurde, ist bisher nicht bekannt. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass sie ihre Ausbildung beim Frankfurter jüdischen Schwesternverein oder im Kölner jüdischen Krankenhaus absolvierte. Eine Feldpostkarte aus dem Jahr 1914 ihres späteren Ehemannes belegt, dass sie zu dieser Zeit im "Israelitischen Asyl für Kranke und Altersschwache" in Köln arbeitete.

Elise heiratete Isidor Blumenthal, geboren am 12.11.1887 in Hemer bei Arnsberg, und zog zu ihm. Das Ehepaar hatte ein Kind, Benno Blumenthal, geboren am 31.7.1922 in Iserlohn. Die Ehe scheiterte und Elise zog mit ihrem Sohn Ende 1925 zurück nach Hoppstädten-Weiersbach. Am 21.6.1927 wurde die Ehe geschieden.

Elise arbeitete zuletzt im Altenheim Oberstotzingen. Usprünglich war das jüdische Altenheim in den aufgegebenen Landschulheimen Herrlingen untergebracht (siehe Paula Essinger), wohin Elise mit ihrem Sohn am 6.1.1940 hinzog. Schnell wurde es durch die Gestapo in ein Zwangsaltersheim verwandelt.

Die Situation und Arbeitsbedingungen in dem Heim waren schlimm. Schnell war das Haus überbelegt, die Lebensmittelzuteilungen nicht ausreichend. Privatbesitz der Beschäftigten und Betreuten wurden konfisziert. Dazu kamen Anfeindungen durch die Bevölkerung. Bereits im Dezember 1941 erfolgte eine Deportation. Als Reaktion auf das Untertauchen von vier Pflegekräften wurde eine verbliebene Pflegekraft nach Riga deportiert, von der seither jedes Lebenszeichen fehlt. April 1942 wurden acht Bewohner und zwei Pflegekräfte, die versucht hatten zu flüchten, nach Izbica deportiert. Auch sie blieben verschollen. Als die Stadt Ulm beschloss, in Herrlingen ein städtisches Altenheim einzurichten, mussten Pflegepersonal und 83 Betreute zwangsweise in das Oberstotzinger Schloss umziehen. Das Gebäude befand sich dazumal in einem völlig verwahrlosten desolaten Zustand.

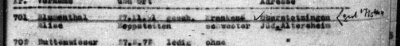

Am 22.8.1942 wurden die verbliebenen 83 Bewohner und das gesamte Personal, unter ihnen die Krankenschwester Elise nach Theresienstadt deportiert. In dem Deportationszug hatte sie die Transportnummer 701. Unter der Transportnummer 700 war ihr Sohn Benno, laut Liste ledig und Gärtner.

In Theresienstadt hatte Elise vermutlich auch in der Pflege gearbeitet, denn alle Pflegekräfte wurden dort dazu eingesetzt.

Elise Blumenthal starb in Theresienstadt durch die verheerenden Bedingungen am 17.5.1944. Auch ihr Sohn Benno überlebte nicht. Am 12.10.1944 wurde er nach Auschwitz deportiert und nicht registriert. Dass bedeutet, dass er sofort ermordet wurde. Da er sehr jung war, kann vermutet werden, dass er in Theresienstadt entweder durch Krankheit oder Unfall nicht mehr arbeitsfähig geworden war.

Quellen: Stadtarchiv Hemer; Yad Vashem; Gedenkbuch Bundesarchiv; Statistik und Deportation der jüdischen Bevölkerung aus dem Deutschen Reich; Alemannia Judaica; geni.com (Vorsicht: falsche Angaben); Gedenkbuch – Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933 – 1945 Bundesarchiv Koblenz. Reiner Schmitt: Die jüdischen Einwohner von Hoppstädten bei Birkenfeld 1692-1958, 2001 (unveröffentlichtes Skript). Ich bedanke mich für die Recherche zu Isidor Blumenthal bei Gisela Knauel.

Isidor Blumenthal wurde am 12.11.1887 in Hemer bei Arnsberg geboren. Seine Eltern waren Baruch Blumenthal, geboren 1843 in Hemer, und Rebekka, geborene Winter 1852. Isidor hatte elf Geschwister, zwei verstarben aber bereits als Babys. Seine Eltern und ein Bruder starben 1915.

Nach der Schulzeit absolvierte er eine Lehre als Metzger. 1908 leistete er den Wehrdienst ab und baute sich anschließend eine Existenz als selbständiger Pferde- und Viehhändler auf.

Zur Pflege kam er im I. Weltkrieg als Krankenwärter. Inwieweit er eine Ausbildung dazu absolvierte, ist nicht bekannt. Seine Tätigkeit als Krankenwärter könnte dadurch erklärbar sein, dass er als nicht wehrtauglich eingestuft wurde und sich deshalb freiwillig meldete. Das ist eine These, würde aber seinen Kriegseinsatz als Krankenwärter nachvollziehbar machen. Durch eine Feldpostkarte an seine spätere Frau Elise Weil (siehe Elise Blumenthal) weiß man, dass er 1914 in einem Lazarett in Pfalzburg (auch Pfalsburg, heute Phalsbourg) in Lothringen arbeitete. Lothringen war im I. Weltkrieg eines der Hauptkampfgebiete an der sogenannten Westfront. Eine Fotografie mit Elise Weil zeigt ihn in der Ausgehuniform, die die Ausgehuniform des Roten Kreuzes sein könnte. Ein Foto inmitten Rotkreuzschwestern verstärkt den Verdacht, dass er im I. Weltkrieg für das Rote Kreuz tätig oder ihm zugeteilt war. Da seine spätere Ehefrau dort nicht tätig war, hatten sich beide wohl bereits vor Kriegsausbruch kennengelernt. Mit dem Kriegsende endete auch seine Tätigkeit in der Pflege und er kehrte in seinen ursprünglichen Beruf als Pferde- und Viehhändler zurück.

Nach dem Krieg heiratete Isidor Elise und das Ehepaar bekam ihren Sohn Benno Blumenthal (siehe Elise Blumenthal). Die Ehe scheiterte und wurde am 21.6.1927 geschieden. Isidor heiratete am 12.6.1931 erneut. Seine zweite Ehefrau war Elfriede Jaeschke aus Hamborn. Sie galt für die Nazis als "arisch" und war evangelisch. Das Ehepaar bekam am 31.7.1932 ihren Sohn Günther, am 21.12.1933 Tochter Hannelore. Beide Kinder wurden evagelisch getauft und christlich erzogen.

Die sogenannte "Mischehe" und seine Kriegsteilnahme im gesamten I. Weltkrieg schützten Isidor nicht. Durch den Terror der Nazis verarmte die Familie. Als Folge der Progromnacht kam Isidor am 13.11.1938 für sechs Tage in Haft. Ab 1940 musste er in Iserlohn und Dortmund Zwangsarbeit leisten, erkrankte dadurch schwer und wurde aus dem Krankenhaus Hemer in verschiedene Gefängnisse verschleppt und schließlich ins KZ Auschwitz deportiert.

Seine Kinder wurden ab 1942 vom Schulbesuch ausgeschlossen. Obwohl "Mischlingskinder" mit christlicher Erziehung wurden Günther und Hannelore in das "Gemeinschaftslager Hagen-Haspe" der Firma Klöckner verschleppt und unter der Transportnummer 7 und 8 am 20.2.45 nach Theresienstadt mit dem Transport X/5 deportiert. Die Kinder überlebten. Auch Isidor überlebte als körperliches Wrack durch Zwangsarbeit und KZ.

Nach 1945 versuchte er wieder, im Viehhandel Fuß zu fassen. Es gelang nur kurzfristig durch seine verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden, mangelhafter finanzieller Möglichkeiten, auch durch verschleppte Entschädigungszahlungen, und zweifelhafter Behördenentscheidungen.

Nach 1945 strengte Isidor Nachforschungen zu seinen Verwandten an. Sechs seiner Geschwister, seine erste Ehefrau Elise und sein Sohn Benno waren in der Shoa ermordet worden.

Isidor Blumenthal starb am 19.6.1955 in Hemer. Heute erinnert ein Stolperstein an ihn in Hemer in der Hauptstr. 309 (damals Hindenburgstraße 175), dem Wohnort der Familie ab 1933.

Quellen: Stadtarchiv Hemer; Yad Vashem; Gedenkbuch Bundesarchiv; Statistik und Deportation der jüdischen Bevölkerung aus dem Deutschen Reich; Alemannia Judaica; geni.com (Vorsicht: falsche Angaben); Gedenkbuch – Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933 – 1945 Bundesarchiv Koblenz. Reiner Schmitt: Die jüdischen Einwohner von Hoppstädten bei Birkenfeld 1692-1958, 2001 (unveröffentlichtes Skript). Ich bedanke mich für die Recherche zu Isidor Blumenthal bei Gisela Knauel.

Gratis Homepage von Beepworld Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular! |

Carolina Blok, geb. Kan

Carolina Blok, geb. Kan Anna Blum

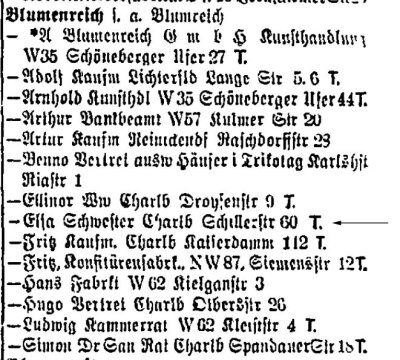

Anna Blum Im Berliner Adressbuch von 1934 steht hinter ihrem Namen "Schwester", was die Vermutung zulässt, dass sie in der Privatpflege arbeitete. Zu diesem Zeitpunkt wohnte sie in Berlin-Charlottenburg, Schillerstraße 60 (siehe links den Auszug aus dem Berliner Adressbuch, ihr Eintrag ist gekennzeichnet mit Pfleil).

Im Berliner Adressbuch von 1934 steht hinter ihrem Namen "Schwester", was die Vermutung zulässt, dass sie in der Privatpflege arbeitete. Zu diesem Zeitpunkt wohnte sie in Berlin-Charlottenburg, Schillerstraße 60 (siehe links den Auszug aus dem Berliner Adressbuch, ihr Eintrag ist gekennzeichnet mit Pfleil). Elise Blumenthal, geb. Weil

Elise Blumenthal, geb. Weil

Isidor Blumenthal

Isidor Blumenthal