Virtuelles Denkmal "Gerechte der Pflege""... die tolldreisten, machthungrigen Horden, sie konnten den Geist nicht morden!"

Edith Fürst wurde 1904 in Königsberg (heute Kaliningrad) geboren. Mit ihren vier Geschwistern war sie als Jugendliche in der jüdischen Jugendbewegung aktiv.

Die gelernte Säuglingsschwester arbeitete im Säuglingsheim Moltkestraße und 1931 in der Brunnenstraße. Später leitete sie mit ihrer Schwester Rosa Adler, von Beruf Hortnerin, im Rosenthaler Siedlungshaus Schönhauser Straße 33c in Berlin - Pankow ein kleines Kinderheim. In dem Heim lebten acht bis zehn meist jüdische Kinder bis zu sechs Jahren. 1938 musste das Heim schließen. Ab 1939 leitete sie die Kinderkrippe der Jüdischen Gemeinde in der Auguststraße 17.

1941 heiratete sie Emanuel Bruck, geboren am 6.9.1901 in Magdeburg. Ihr Mann war Mitglied des Bundes Proletarisch-Revolutionärer Schriftsteller und Feuilletonredakteur der „Roten Fahne“. Als Kommunist musste er eine langjährige Zuchthausstrafe verbüßen und wurde anschließend in das KZ Dachau überstellt, wo er am 29.8.1942 ermordet wurde.

Ihre Schwester Rosa gelang die Emigration nach Bolivien. Auch ihr Bruder Max konnte noch auswandern. Als Edith deportiert werden sollte, tauchte sie am 23.10.1942 in die Illegalität ab. Sie fand im Untergrund viele Helfer, auch aus kommunistischen Widerstandsgruppen. Ab Sommer 1944 lebte sie unter falschem Namen in Berlin-Grunewald, Charlottenbrunner Straße 41, wurde dort aber am 19.11.1944 verhaftet und in das KZ Ravensbrück verschleppt. Sie erkrankte lebensgefährlich an Tuberkulose, erlebte aber ihre Befreiung und konnte nach dem Krieg die Tb ausheilen.

Später leitete sie verschiedene Kinderheime in der DDR und heiratete 1958 erneut. Edith Fürst starb Ende 1997 in Halle.

Quelle: Vom Rosenthaler Thor zum Gesundbrunnen - Die Geschichte der Brunnenstraße; Gedenkstätte Stille Helden; Yad Vashem

Adele Bruckmüller

Die Krankenschwester Adele Bruckmüller arbeitete in der Heil- und Pflegeanstalt Gugging und verweigerte eine Mittäterschaft an Euthanasieverbrechen (siehe unter anderm Franz Amreiter).

Quellen: Gerhard Fürstler: Krankenpflege in der Zeit des Nationalsozialismus, Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband, 03.02.2005; Diplomarbeit „Die Heil- und Pflegeanstalt Gugging während der NS-Zeit“, Angela Danbauer

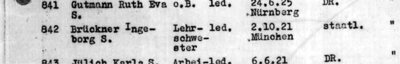

Ingeborg Brückner

geboren 2.10.1921 in München

Lehrschwester (Unterrichtsschwester)

Deportation 20.11.1941 nach Kaunas

in Bearbeitung

Quellen: statistik-des-holocaust.de

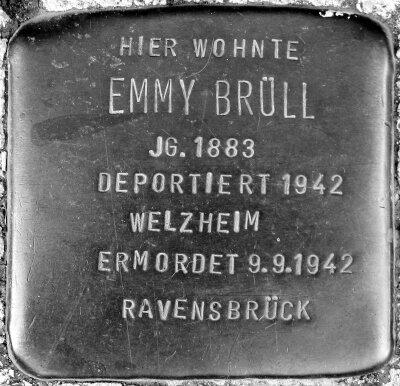

Emmy Babette Brüll wurde am 18.12.1883 in Fürth geboren. Sie war das jüngste Kind von acht Geschwistern von Karl und Pauline Brüll, geborene Brandeis. 1894 starben ihre Eltern und sie wuchs dann bei ihrer Schwester Anna auf, die mit Sigmund Löwensohn verheiratet war.

1911 absolvierte sie die Ausbildung zur Krankenschwester am Kaiserin-Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Berlin-Charlottenburg. 1917 zog sie nach Freudenstadt, später nach Stuttgart. Dort wohnte sie in der Libanonstraße 25 in Gablenberg. Sie arbeitete als Fürsorgeschwester beim städtischen Gesundheitsamt und war bei ihren Schützlingen sehr beliebt. Doch mit 50 Jahren wurde sie nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums als Jüdin entlassen. Ab April 1942 musste sie zwangsweise in Haigerloch im Jüdischen Altersheim unter großen Schikanen leben. Emmy Brüll war unverheiratet, hatte aber einen Lebenspartner namens Max Sterzer.

Emmy war befreundet mit Dr. Elisabeth Kranz, eine ehemalige Schuldirektorin, die wegen politischer Unzuverlässigkeit in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden war. Nach Emmys Abschiebung nach Haigerloch besuchte die Freundin sie dort. Emmy holte sie am Bahnhof ab und die beiden Frauen begrüßten sich herzlich mit einer Umarmung. Da Emmy den gelben Stern tragen musste, beobachtete ein Nazi diese Szene, ließ die Personalien der Frauen überprüfen und denunzierte sie bei der Kreisleitung.

Daraufhin wurde Emmy am 19.6.1942 wegen Verkehrs mit Ariern verhaftet. Nach dem Hechinger Gefängnis wurde sie am 23.6.1942 in das KZ Welzheim, dann am 29.8.1942 in das KZ Ravensbrück verschleppt. Wegen der Verhaftung plagten Elisabeth Kranz Schuldgefühle, versuchte ihr zu helfen, indem sie ihr Lebensmittel und Wäsche schickte, obwohl sie selber wegen dem Vorfall mit der Gestapo massiven Ärger bekam.

Trotz der Drohungen der Gestapo fuhr sie im September 1942 in das KZ Ravensbrück, nachdem sie erfahren hatte, dass man Emmy dorthin verschleppt hatte, um sich bei der Lagerleitung nach Emmy zu erkundigen. Sie kam zu spät.

Emmy Brüll wurde am 9.9.1942 im KZ Ravensbrück ermordet.

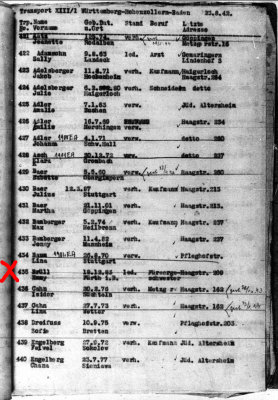

Offenbar klappte die Kommunikation und Bürokratie bei den Nazis doch nicht so reibungslos wie dargestellt, denn am 22.08.42 sollte sie mit dem Transport XIII/1 unter der Nummer 435 von Stuttgart nach Theresienstadt deportiert werden. Ihr Name wurde auf der Eingangsliste in Theresienstadt gestrichen.

1962 wurde Emmy Brüll vom Sonderstandesamt Arolsen für tot erklärt.

Heute erinnert ein Stolperstein in Stuttgart, Libanonstraße 25, ihrer letzten freiwillig gewählten Adresse, an diese Krankenschwester.

Quellen: Stolpersteine für Stuttgart: Emmy Brüll; Israelitische Kultusgemeinde Fürth - Memorbuch zum Gedenken an die in der Shoa ermordeten Fürther Juden; Statistik und Deportation der jüdischen Bevölkerung aus dem Deutschen Reich; Yad Vashem; Bundesarchiv Gedenkbuch; Godel-Gaßner, Rosemarie: Jenny Heymann und Dr. Elisabeth Kranz. Erinnerungsarbeit als Impulsgeber

Antonia Bruha, geb. Spath

Antonia Spath wurde am 1.3.1915 in Wien geboren. Ihre ersten Lebensjahre verbrachte sie und ihre Schwester in Böhmen bei den Großeltern, da ihre Eltern wirtschaftlich nicht in der Lage waren, die Mädchen ausreichend zu ernähren. In Wien besuchte sie eine Komensky-Schule, die tschechischsprachig war. Nach der Schule hätte sie gerne studiert, allerdings war ihre Mutter dagegen, weil ein Studium „unschicklich für Frauen“ sei. Deshalb machte sie eine Lehre als Friseurin und Schönheitspflegerin. Ihr Lehrherr war Quäker und brachte ihr Englisch bei, dafür unterrichtete sie eine Gruppe Quäker in Tschechisch, die in Prag eine Niederlassung gründen wollten.

Antonia war Mitglied des Tschechischen Arbeiterturnvereins. Dort lernte sie Josef Bruha kennen, den sie 1935 heiratete. Ab circa 1933 schrieb sie für tschechische Zeitungen unter einem Pseudonym Gedichte und Kurzgeschichten. Ihr Mann unterstützte sie, ab 1936 doch noch Slawistik zu studieren. 1938 musste sie das Studium nach dem sogenannten „Anschluss Österreichs“ abbrechen.

Das Ehepaar Bruha schloss sich dem Widerstand an. Als sie 1941 Flugblätter und linke Zeitungen als Kurier für die Widerstandsgruppe „Für ein freies Österreich“ transportiert hatte, wurde sie verhaftet. Man warf ihr auch vor, an Sabotageakten beteiligt gewesen zu sein. Ihr Mann hatte mehr Glück, denn ihn mussten die Nazis wegen Mangel an Beweisen laufen lassen.

Ihre gemeinsame Tochter Sonja, geboren 1941, war zum Zeitpunkt der Festnahme drei Monate alt. Antonia glaubte nicht, dass ihrer Tochter etwas passieren könnte.

„Mein Mann hat alles verbrannt, alles weggeräumt, und ich habe mir nur immer gedacht, die werden mich doch nicht verhaften, die werden mich doch nicht verhaften mit dem Kind. Ich war damals trotz der illegalen Arbeit so naiv, dass ich geglaubt habe, die tun den Kindern nichts.“

Die Nazis übergaben das Kind an eine Kinderübernahmestelle, die es an Pflegeeltern vermittelte. So konnte wenigstens der Vater zur Tochter Kontakt halten. Die Gestapo versuchte das Kind als Druckmittel zu benutzen, um Informationen zu anderen Widerständlern zu erpressen. Es gelang nicht.

Nach ihrer Haft in der Rossauer Kaserne und anderen Gefängnissen kam sie 1942 ins KZ Ravensbrück mit dem Vermerk „RU“ für Rückkehr unerwünscht.

Nach einem Jahr schwerster körperlicher Arbeit im Lager erhielt sie eine Beschäftigung im Krankenrevier, da sie ansonsten kaum eine Überlebenschance gehabt hätte. Erinnerungen aus dem Krankenrevier brannten sich tief bei ihr ein, wie die etwa 500 Säuglinge, die ohne Nahrung auf Stroh lagen, bis sie verhungerten, erfroren oder an ihrer Schwäche starben. Oder die elfjährigen Roma-Mädchen, die vor Schmerz brüllten, wenn ihnen bei Zwangssterilisationen die Eierstöcke ausgebrannt wurden. Die polnischen Frauen, denen ohne Narkose grundlos Füße abgetrennt oder Sehnen durchschnitten wurden, weil sich die SS-Ärzte im Operieren üben wollten.

Antonia Bruha nutzte die Arbeit im Krankenrevier, um Karteikarten Lebender mit gestorbenen Häftlingen zu vertauschen, um die Lebenden vor Operationen oder Selektionen zu schützen. Sie schmuggelte Medikamente in den politischen Block. Romafrauen versuchte sie klar zu machen, dass sie nicht nach sechs Monaten entlassen werden, wenn sie sich freiwillig zur Sterilisation melden. Und sie dokumentierte genauestens die Verbrechen im KZ. Ihre Aufzeichnungen wurden entdeckt und vernichtet.

Nach 1945 schrieb sie daher erneut ihre Erfahrungen auf in der Autobiographie „Ich war keine Heldin“. Zunächst war es gedacht zur Aufarbeitung des Erfahrenen, vierzig Jahre später wurden ihre Erinnerungen veröffentlicht.

Kurz vor der Befreiung wurde sie mit Leidensgenossinnen auf den Todesmarsch geschickt. Ihr gelang zusammen mit Freundinnen die Flucht und sie konnte sich nach Wien durchschlagen.

Die Rückkehr war nicht leicht. Ihre Tochter war inzwischen vier Jahre alt, kannte sie nur von alten Fotografien. Diese Fotos hatten nichts mehr mit der Frau zu tun, die ausgemergelt und angegriffen aus dem Konzentrationslager zurückkehrte. Zwei Jahre brauchte die Tochter, um sich ihrer Mutter wieder zu nähern.

Nach ihrer Befreiung kehrte sie der Pflege wieder den Rücken. Sie arbeitete als Übersetzerin, schrieb zeitgeschichtliche Artikel und war im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes tätig.

Bis kurz vor ihrem Tode besuchte sie unermüdlich Schulen, um Jugendlichen von ihren Erlebnissen zu berichten:

„Wir haben uns geschworen: Alle, die überleben, werden nie aufhören, über das zu berichten, was geschehen ist, damit junge Menschen gewarnt sind“.

Und Toni, wie sie mit ihrem Spitznamen gerufen wurde, gab den SchülerINNEN mit auf den Weg:

„Auch wenn die Demokratie Fehler hat - man kann etwas dagegen machen, ohne getötet zu werden.“

Antonia Bruha starb am 27.12.2006 in Wien.

In Wien wurde eine Gasse nach ihr benannt, sie erfuhr für ihre Widerstandsarbeit in- und ausländische Ehrungen und 2001 das Goldene Verdienstzeichen der Stadt Wien.

Quellen: DÖW; Wikipedia; Diana Carmen Albu: Die Arbeitsweise der Denunzianten des Nachrichtenreferats der Wiener Gestapoleitstelle am Beispiel dreier Biographien - Teil 2 In: David - Jüdische kulturzeitschrift (ohne Datum); Antonia Bruha: Ich war keine Heldin, ISBN-10: 3958904688 ISBN-13: 978-3958904682

Dora de Bruin wurde am 10.4.1921 geboren. Ihre Eltern waren Aron de Bruin, geboren am 14.4.1890, und Henriëtte, geborene Italie am 1.1.1894. Sie hatte einen Bruder Herman de Bruin, geboren am 16.4.1923, und eine kleine Schwester Bertha, die sich später in Betty umbenannte, geboren 1924. Die Familie lebte in Leeuwarden, wo auch Alle geboren wurden. Dora wurde in der assimilierten Familie zwar gläubig, aber sehr liberal erzogen. Die wachsende Kriegsgefahr war in der Familie Gesprächsstoff, aber der Vater glaubte nicht, dass die Niederlande in einen Krieg hineingezogen werden könnte und die Kinder glaubten es ihm gerne.

Nach der Sekundarschule begann Dora de Bruin die Ausbildung zur Krankenschwester im Jüdischen Krankenhaus Amsterdam. 1940 zeigte es sich, dass Doras Vater irrte. Die neutrale Niederlande wurde durch Nazideutschland angegriffen und besetzt. Die Repressalien nahmen ständig gegen die jüdische Bevölkerung zu, ab 1942 musste sie den Judenstern tragen. Sie schloss ihre Ausbildung ab und arbeitete anschließend als Krankenschwester. 1942 zog sie zu ihrer Familie nach Leeuwarden zurück.

Ihr Vater wurde interniert, nachdem er versucht hatte. für seine Familie zusätzliche Lebensmittel zu kaufen. Er kam nie wieder. Aron de Bruin wurde am 30.9.1942 in Auschwitz ermordet.

Dora erkannte die zunehmende Lebensgefahr für sich und ihre Familie. Systematisch begann sie ihre Angehörigen zu "verteilen". Die Mutter brachte sie in der Borniakliniek bei Huizum unter. Mit der kleinen Schwester fuhr sie nach Amsterdam und brachte sie zunächst in einem jüdischen Waisenhaus in der Rapenburgerstraat unter. Dort herrschte Diphterie, sodass die Deutschen das Haus mieden. Doch Betty hatte Heimweh.

Einer Tante und Onkel wurde durch einen Polizisten ein Versteck in Leeuwarden angeboten. Diese lehnten ab. Dora de Bruin ergriff die Chance. Sie riskierte Kopf und Kragen, als sie ohne gültige Papiere und Judenstern nach Amsterdam reiste, um die kleine Schwester aus dem Waisenhaus abzuholen. Es gelang. Sie kam unbeschadet mit der Schwester nach Leeuwarden zurück. Einige Tage später suchten sie nachts ihr Versteck nahe Rinsumageest auf.

Inzwischen fand die Mutter ein neues Versteck. Dora organisierte es, dass Betty zur Mutter kommen konnte. Sie blieb in dem alten Versteck in Rinsumageest. Das Versteck wurde verraten. Dora de Bruin wurde ergriffen und nach Auschwitz deportiert. Dort wurde sie am 28.4.1944 ermordet. Auch ihr Bruder Herman überlebte den Holocaust nicht. Er starb am 3.2.1945 im KZ Groß Rosen. Ihre Mutter und ihre kleinen Schwester überlebten nach einer weiteren abenteuerlichen Flucht.

Dora de Bruin war eine sehr aktive junge Frau. Ihr eigenes Leben konnte sie nicht retten, aber dank ihrer Tatkraft und ihres Mutes sicherte sie das Leben ihrer Mutter und kleinen Schwester.

Quelle: Betty de Bruin; Joods Monument; Ich danke Betty de Bruin und Johan de Boer für ihre Erinnerungen und ihre Hilfe, um das Leben dieser großartigen Krankenschwester nachzeichnen zu können.

Helena Brzostoska oder Brzustowski

Über den Familiennamen der jüdischen Krankenschwester herrscht Unklarheit.

Helena wurde 1916 in Lublin, Polen, geboren.

Bereits ab vierzehn Jahren gehörte sie dem Kommunistischen Jugendverband Polens an.

Wo sie die Ausbildung zur Krankenschwester machte, ist unbekannt. Nach der Ausbildung arbeitete sie in Kliniken der Stadt Lodz.

Im August 1937 schloss sie sich den Internationalen Brigaden an und arbeitete für den Servicio Sanitario im Hospital Villanueva de la Jara. Im Oktober 1938 verließ sie Spanien.

Es ist zu befürchten, dass die Krankenschwester in Frankreich im „Vorhof der Hölle“, dem Sammellager Drancy, inhaftiert wurde und von dort am 9.9.1942 nach Auschwitz mit Transport Nu. 30 deportiert wurde. Der Zug kam am 11.9.1942 im Vernichtungslager an. Von den 1000 Deportierten dieses Transportes überlebten nach dem Historiker Serge Klarsfeld nur 43 Menschen.

Quelle: Yad Vashem; Martin Sugarman, AJEX - Jewish Military Museum; Internationale Frauen im spanische Krieg 1936 – 1939

Kostenlose Webseite von Beepworld Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular! |

Edith Bruck, geb. Fürst

Edith Bruck, geb. Fürst

Emmy Brüll

Emmy Brüll

Dora de Bruin

Dora de Bruin