Virtuelles Denkmal "Gerechte der Pflege""... die tolldreisten, machthungrigen Horden, sie konnten den Geist nicht morden!"Carola Cohn

Carola Cohn lernte ihren Ehemann Willi Cohn im Exil in Shanghai kennen. Sie heirateten dort als er 28 Jahre, sie 25 Jahre alt waren. Ihren Mädchennamen und genaue Daten der Krankenschwester sind zurzeit nicht bekannt.

Nach Japans Kapitulation konnten sie 1947 in die USA emigrieren. Das Ehepaar bekam vier Kinder.

Quellen: Ernest Glaser; Birgit Mair "Ein Berliner Jude überlebte den Holocaust in Shanghai" ISBN 978-3-9822847-3-6

Dorchen Cohn

Dorchen Cohn wurde am 21.6.1912 geboren und war Krankenschwester. Sie wurde von der japanischen Polizei als deutscher Flüchtling in Shanghai registriert zusammen mit Willy Cohn, geboren am 31.8.1899. Dorchen und Willy trafen am 6.6.1940 in Shanghai ein und waren vermutlich ein Ehepaar. Genaue Informationen zu ihnen sind bisher nicht auffindbar.

1940 bestanden kaum noch Möglichkeiten, ein Visum zu erhalten, um in andere Länder zu emigrieren. Für Shanghai brauchte man kein Visum, weshalb viele jüdische Mitbürger in ihrer Verzweiflung dorthin flüchteten.

Die Lebensbedingungen in Shanghai waren grauenhaft. Grobe Schätzungen gehen davon aus, dass jeder vierte Emigrant in Shanghai durch die dortigen Verhältnisse starb.

Ob Dorchen und Willy Cohn das Exil überlebten, ist nicht bekannt.

Quelle: https://www.chinafamilies.net/wp-content/uploads/2021/07/List-of-German-refugees-arrived-in-Shanghai.pdf

Dorothea Cohn, geb. Meth

Dorothea Meth, genannt Thea, wurde am 17.11.1904 in Schwäbisch Gmünd geboren. Ihre Eltern waren der Kaufmann Alfred und Flora Meth, geborene Appel. Dorothea wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf und hatte drei Geschwister. In Hamburg absolvierte sie die Ausbildung zur Fürsorgerin.

1934 machte Dorothea Urlaub am Bodensee und verliebte sich in einen Mann. Die Beziehung war zum Scheitern verurteilt. Sie war Jüdin, er nicht und es stellte sich irgendwann heraus, dass er der SA angehörte. Die Liebesbeziehung blieb nicht ohne Folgen. Angesichts der Nürnberger Rassengesetze verriet sie nie den Namen des Kindesvaters.

Mit Hilfe ihrer Schwester ging sie nach Den Haag und brachte dort am 12.4.1935 ihren Sohn Ernst-Otto zur Welt. Nach drei Monaten kehrte sie nach Deutschland zu Freunden zurück. Nach einer Weile kam sie wieder in schriftlichen Kontakt mit ihrer Mutter. Ihr Vater hatte große Probleme mit der Situation. Doch Dorothea stand auf eigenen Füßen und war imstande, sich und ihren Sohn alleine durchzubringen.

Sie begann, in einem Kinderheim in Herrlingen bei Ulm zu arbeiten. Dort lernte sie den Rabbiner Dr. Julius Cohn kennen. Seine Frau Herta hatte Krebs und wurde schließlich ein Pflegefall. Schließlich gab Dorothea ihre Anstellung im Kinderheim auf und übernahm den Haushalt und die Pflege der Frau. Der Rabbiner war begeistert von Dorotheas lebhaften Sohn und schloss ihn sofort in sein Herz. Er wurde in dieser traurigen Zeit für den Mann eine Stütze und für den Kleinen ein Ersatzvater. Im Februar 1938 starb Herta Cohn. Nach Hertas Tod nahm Dorothea wieder ihre Arbeit in dem Kinderheim auf.

Dann kamen die Novemberpogrome. Dorothea wurde Augenzeugin schwerer Übergriffe und musste zusehen, wie Nazischergen jüdische Männer öffentlich misshandelten. Der Rabbiner war Hauptziel der Aggressionen und es kostete ihm fast das Leben. Als Julius Cohn aus dem Krankenhaus kam, zog Dorothea wieder zu ihm und pflegte ihn. Dann bekam er das Angebot, in eine jüdische Gemeinde in Edinburgh zu ziehen. Damit er Dorothea und Ernst-Otto mitnehmen konnte, heirateten sie 1939 kurzentschlossen und er adoptierte das Kind. Doch zunächst fehlten für sie und den Sohn erforderliche Papiere. So zog erstmal Julius Cohn alleine nach Schottland und wollte die Beiden so schnell wie möglich nachholen. Doch er erholte sich nicht mehr von den Misshandlungen der Pogromnacht und verstarb kurz nach seiner Auswanderung.

Dorothea begann, in dem jüdischen Altersheim zu arbeiten, obwohl sie in das Kinderheim hätte zurückkehren können. Das Altersheim war aufgrund Personalmangels in einer verzweifelten Situation. Dann schaffte sie es, den vierjährigen Ernst-Otto in einen Kindertransport am 26.6.1939 von Ulm nach England unterzubringen. Wenig später brach der II. Weltkrieg aus und Dorothea saß endgültig in der Falle.

Sie arbeitete weiter in der Altenpflege, übernahm schließlich auch ab 1940 die Leitung des Heimes. Am 22.8.1942 wurden Beschäftigte und Betreute des Altenheimes mit dem Transport XIII/1 von Stuttgart nach Theresienstadt deportiert. Auch in Theresienstadt arbeitete sie in der Pflege.

Am 19.10.1944 wurde Dorothea Cohn nach Auschwitz verschleppt und ermordet. Ihre Mutter starb bei einer Deportation in Frankreich, ihr Vater überlebte den Naziterror. Einst war sein Enkel für ihn Stein des Anstoßes, nun kümmerte er sich um Ernst-Otto, sodass dieser studieren konnte.

Quellen: The nearly man (Otto Meth-Cohn, ISBN-10: 151870168X, ISBN-13: 978-1518701689); Herta Anguli (Bild); Yad Vashem, Bundesarchiv Gedenkbuch; Stolpersteine Ulm

Frieda Cohn, geb. Kuttner

Die jüdische Krankenschwester wurde in Graudenz in Westpreussen, heute Grudziądz in Polen, am 22.1.1888 oder am 22.1.1889 geboren. Das Geburtsjahr ist strittig, weil sie laut Deportationsliste und geni.com 1889 geboren wurde, nach dem Gedenkbuch des Bundesarchivs und Theresienstädter Häftlingsliste 1888. Vermutlich zog sie bereits als Kind mit den Eltern von Graudenz nach Berlin, denn als Graudenz 1920 durch den Versailler Vertrag zum neugegründeten polnischen Staat kam, zogen die meisten jüdischen Familien nach Berlin oder Breslau um. Über ihre Eltern und eventuell Geschwister gibt es bis jetzt keine Angaben, auch nicht darüber, wo Frieda ihre Ausbildung zur Krankenschwester machte.

Bekannt ist, dass sie den verwitweten Kaufmann Ernst Cohn, geboren am 21.1.1881 in Krone an der Brahe, heute Koronowa in Polen, heiratete. Ernst Cohn war vorher mit Erna Cohn verheiratet, die 1919 starb und mit der er zwei Töchter hatte, Hilde Elise und Irma Anita, die er mit in die Ehe brachte. Das Ehepaar bekam in Berlin am 5.2.1922 noch eine gemeinsame Tochter Ursula. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Töchter überlebten. Ursula soll nach England emigriert sein. Gesichert ist es von Irma Anita, die in Israel verheiratet war und dort 1992 starb.

Frieda und Ernst lebten vor ihrer Verschleppung in Berlin-Charlottenburg, Knesebeckstraße 85. wurden gemeinsam am 16.12.1942 mit dem sogenannten Alterstransport 77 von Berlin nach Theresienstadt deportiert. Da Frieda Krankenschwester war, arbeitete sie vermutlich dort auch in ihrem Beruf. Ernst Cohn starb an den grausamen Bedingungen im Ghetto Theresienstadt, was im Grunde genommen ein KZ war, am 9.5.1943. Nach Auskunft von Frieda verhungerte er.

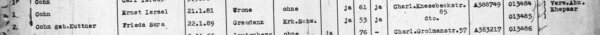

Ausschnitt aus der Deportationsliste

Es gab eine Angabe im Gedenkbuch Berlins der Freien Universität, dass Frieda in ein Vernichtungslager verschleppt wurde, was glücklicherweise nicht zutrifft. Durch die Vereinbarung Himmler–Musy Anfang 1945 konnten 1200 Menschen Theresienstadt verlassen. Der Schweizer Bundespräsident Jean-Marie Musy konnte diese Menschen den Nazis mit Lastwagen und Devisen "abkaufen". Geplant waren eigentlich noch weitere Züge, doch Hitler stoppte den Freikauf, sodass nur ein einziger Zug in die Freiheit gelangte.

Die Menschen in Theresienstadt glaubten den Nazis kein Wort, als es hieß, dass der Transport vom 5.2.1945 in die Schweiz gehen sollte. Zu oft wurden sie belogen, getäuscht und betrogen und nahmen daher an, dass dieser Zug in ihrer Vernichtung enden würde. Doch dieser Zug endete wirklich in der Schweiz und in ihm saß auch Frieda.

Von ihrem späteren Leben ist nur bekannt, dass sie nach Israel auswanderte. 1955 legte Frieda Cohn bei YAD VASHEM ein Gedenkblatt für ihren Ehemann an.

Quellen: YAD VASHEM; Bundesarchiv Gedenkbuch; geni.com; Statistik des Holocaust; Häftlingsliste Theresienstadt Ruth Cohn

Ruth Cohn war Krankenschwester im jüdischen Krankenhaus Breslau. In der NS-Zeit verlor sich ihre Spur.

Im Ghetto Theresienstadt gab es eine Krankenschwester gleichen Namens, die im Revier arbeitete. Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob die Personen identisch waren.

Denn es gab noch eine Krankenschwester gleichen Namens aus Frankfurt am Main und Berlin. Sie soll aber in der Altenhilfe gearbeitet haben, wobei nicht klar ist, ob in einem Altenheim oder Privatpflege.

In Berlin soll es auch eine Ruth Cohn gegeben haben, die aber Krankenschwester, Kinderkrankenschwester oder Kinderpflegerin war.

Ob es sich um ein, zwei, drei oder vier Pflegekräfte handelte, kann erst festgestellt werden, wenn genauere Daten gefunden wurden. Quelle für Ruth Cohn aus Breslau: Karsten Deventer und Otto Langels: Zeugnisse für eine spätere Generation - Die Aufzeichnungen des Breslauer Historikers Willy Cohn 1933-41 (Deutschlandradio Kultur 31.1.07) Gratis Homepage von Beepworld Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular! |