Virtuelles Denkmal "Gerechte der Pflege""... die tolldreisten, machthungrigen Horden, sie konnten den Geist nicht morden!"

Die Jüdin Anna Lindeck wurde am 15.6.1894 in Kaiserslautern geboren. Sie war Tochter des am 14. Februar 1860 im saarländischen Sulzbach geborenen Fabrikanten Hans Lindeck (geb. Levy) und dessen Frau Rosalie Wolf.

Am 23. April heiratete sie den Apotheker Eugen Richard Ackermann. Dieser war Frontoffizier, der in voller nationaler Überzeugung für sein Vaterland in den Krieg zog.

Auch Anna fühlte sich als Patriotin und arbeitete deshalb als Rote-Kreuz-Schwester im Lazarett. Für diese Arbeit erhielt sie hohe Auszeichnungen. Ihre Begeisterung für den Krieg schwand. Als das junge Ehepaar im März 1918 ihr erstes Kind bekam, da kamen sie von ihrem ursprünglichen Plan ab und nannten es nicht wie geplant „Viktoria“, da sie nicht mehr an den Sieg glaubten, sondern „Irene“ um ihrer Friedenssehnsucht Ausdruck zu verleihen.

1932 kam ihr in der Deutschen Volkspartei wirkender Mann bei einem Unglück um Lebens.

Als 1933 die Nazis das Sagen hatten, wurde diese politische Entwicklung zu Beginn von ihr durchaus begrüßt, fühlte sie sich ja weiterhin dem Nationalen zugewandt. Es war nicht ungewöhnlich, dass viele deutsche Juden glühende Patrioten für ihr Heimatland Deutschland waren und anfangs deshalb die Gefahr durch die Nazis unterschätzten.

Aber die Nazis konnten der freigeistigen Deutschen nicht ihre jüdische Vergangenheit verzeihen.

In der Reichspogromnacht 1938 rückte auch in ihrem Haus ein SA Trupp an, um „Haussuchung" zu halten, Bücherschränke wurden umgeworfen und Einrichtungsgegenstände zerstört. Durch das beherzte Eingreifen einer mutigen Nachbarin im Zerstörungswahn gestört, zog die SA wieder ab. Anna Ackermann musste innerhalb weniger Stunden die Pfalz in Richtung „Rechtsrheinisches“ verlassen – mit dabei ihre jüngste Tochter Marianne, die gerade mal 12 Jahre alt war.

Anna ging nach Berlin. Wie alle jüdischen Frauen musste sie zusätzlich zu ihrem Vornamen den Namen Sarah führen, hieß also damals offiziell „Anna Sarah Ackermann“. Den „Judenstern“ musste sie nicht tragen, da ihr Mann „Arier“ und Frontkämpfer gewesen war, die Ehe galt als so genannte „privilegierte Mischehe“, obgleich ihr Mann gar nicht mehr lebte. Ihre Mutter Rosa Lindeck und Tante Frieda Reinstein wurden nach Theresienstadt deportiert und die Nazis ließen sie dort verhungern. Viele Verwandten und Freunde wurden ermordet, einige konnten auswandern. Anna wurde „dienstverpflichtet“ und musste in einer chemischen Reinigung arbeiten.

Von der Arbeit nach Hause heimkehrend, wurde sie im Juli 1943 von einer Kommunistin gewarnt. Die GESTAPO war in der Wohnung, um sie abzuholen. Anna Ackermann musste in die Illegalität abtauchen. Die Nazis bemächtigten sich ihres Kindes und verhörten sie 14 Tage in einem Sammellager, von wo aus auch Abtransporte in die Konzentrationslager stattfanden. Das Kind machte Fürchterliches durch, blieb aber standhaft und verriet seine Mutter nicht. In insgesamt sechs unterschiedlichen illegalen Unterkünfte halfen ihr Deutsche mit vollkommen unterschiedlichen Weltanschauungen. Was sie aber alle gemeinsam hatten, war ihr gutes Herz, und ihr absolutes Unvermögen, Unrecht schweigend geschehen zu lassen. Sie retteten Anna Ackermann das Leben. Anna Ackermann starb am 2. Mai 1982.

Verfasser des Artikels: Michael Quetting, Quelle Familienaufzeichnungen, Rechte für die Fotos bei Michael Quetting

Margarete (Grete) Adelsheimer, geb. Seligmann

Die jüdische Krankenschwester Margarete Seligmann, genannt Gretchen, wurde am 31.5.1886 in Wandsbek bei Hamburg geboren. Sie war die Schwägerin von Sara Adelsheimer. Im I. Weltkrieg arbeitete sie in der deutschen Sanitätsmission in Bulgarien, versorgte Verwundete an der Front, begleitete Lazarettzüge. Für ihren Einsatz wurde sie mit Orden und Ehrenabzeichen ausgezeichnet. Da sie in der Zeit ihres Einsatzes an Malaria erkrankte, bekam sie später eine Rente zuerkannt. Nach Kriegsende arbeitete sie im Jüdischen Krankenhaus Frankfurt.

1925 heiratete sie den Stuttgarter Religionsoberlehrer Alexander Adelsheimer. Ihr Ehemann brachte zwei Töchter mit in die Ehe. Alexander Adelsheimer starb 1933 nach langer Krankheit.

Die Töchter, die Grete als Mutter akzeptierten, konnten wie ihre Schwägerin nach Palästina auswandern. 1941 schrieb Grete ihnen nach Tel-Aviv, dass sie nach Theresienstadt käme.

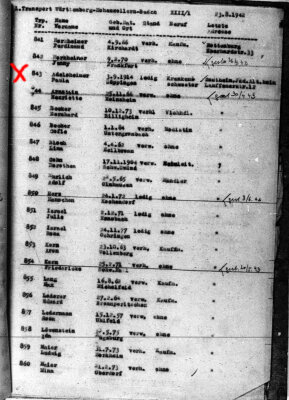

Am 23.8.1942 traf sie im Ghetto Theresienstadt mit dem Transport XIII/I ein. In Theresienstadt arbeitete sie wieder als Krankenschwester und leitete eine Krankenstation.

Am 19.10.1944 wurde sie mit dem sogenannten Todestransport „Es 955“ nach Auschwitz verschleppt. Seit diesem Tage fehlt jedes Lebenszeichen von Margarete Adelsheimer.

Quellen: Stadtarchiv, Stuttgart, Staatsarchiv, Ludwigsburg, Hauptstaatsarchiv, Stuttgart; Maria Zelzer: Weg und Schicksal der Stuttgarter Juden; Stolpersteine Stuttgart; Yad Vashem, Gedenkbuch Bundesarchiv; Familie Tenhumberg

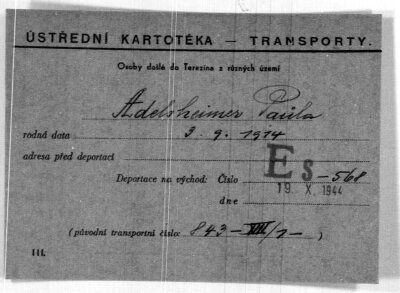

Paula Adelsheimer

Die Säuglingskrankenschwester wurde am 3.9.1914 in Göppingen geboren. Ihre Eltern waren Leopold, geboren am 17.12.1874 und Ida, geborene Götz am 8.10.1887. Ihre Tante war Sara Adelsheimer (siehe Sara Adelsheimer).

1939 arbeitete sie im Kinderhaus der Weiblichen Fürsorge. Anschließend war sie vermutlich in Stuttgart tätig. Von dort kam sie zurück nach Heilbronn in den Stadtteil Sontheim und arbeitete im jüdischen Altersheim „Landesasyl Wilhelmsruhe“ in der Hermann-Wolf-Straße 31 (siehe Johanna Gottschalk).

Das Altenheim beherbergte seit September 1939 Flüchtlinge aus der Pfalz, dem Saargebiet und aus Baden und war restlos überfüllt. Ab dem November 1940 begannen die Deportationen. Mitte November musste das Israelitische Asyl zwangsweise in das Haus Picard in der Lauffener Straße 12 in Sontheim umziehen.

Am 20.8.1942 wurde Paula ab Stuttgart mit den letzten Bewohnern des „Landesasyls Wilhelmsruhe“ zum Ghetto Theresienstadt mit dem Transport XIII/1-843 deportiert und kam am 23.8.1942 in Theresienstadt an.

Es ist anzunehmen, dass sie in Theresienstadt weiterhin in der Pflege arbeitete. Am 19.10.1944 wurde sie nach Auschwitz verschleppt.

Seitdem fehlt jedes Lebenszeichen von Paula Adelsheimer.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Israelitisches_Asyl_Sontheim; Yad Vashem, Gedenkbuch Bundesarchiv; Familie Tenhumberg; Gedenkbuch Theresienstadt; Arolsen Archiv

Sara Adelsheimer

Sara Adelsheimer wurde am 27.7.1877 in Jebenhausen bei Göppingen geboren. Ihre Eltern waren Salomon Löb Adelsheimer, geboren am 20.7.1836 in Jebenhausen, und Babette, geborene Weil am 17.12.1844 in Mühlen a. N. bei Horb am Neckar. Sara hatte drei ältere Geschwister Leopold, Mina und Moses und einen jüngeren Bruder Alexander.

Ihre Ausbildung zur Krankenschwester absolvierte Sara in Frankfurt am Main beim jüdischen Schwesternverein. Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie in Frankfurt/M im ambulanten Dienst der Privat- und Armenpflege, aber auch stationär im Königswarter Hospital, dem Krankenhaus der Israelitischen Gemeinde. Später arbeitete sie auch in dem neuen Jüdischen Krankenhaus in der Gagernstraße.

Im ersten Weltkrieg gehörte sie wie ihre Schwägerin Margarete Adelsheimer (siehe Margarete Adelsheimer) der deutschen Sanitätsmission in Bulgarien an. Sie versorgte dort Verwundete an der Front, begleitete Lazarettzüge und arbeitete im Lazarett. Für ihren dortigen Einsatz erhielt sie Orden und Ehrungen.

Später wurde sie Oberin des Frankfurter jüdischen Schwesternvereins.

Sarah Adelsheimer gelang um 1933 die Auswanderung nach Palästina, wo sie Mitte der sechziger Jahre in Tel Aviv starb.

Quelle: „Jüdische Pflegegeschichte / Jewish Nursing History – Biographien und Institutionen in Frankfurt am Main“; Yad Vashem, Gedenkbuch Bundesarchiv

Alice Adler

Alice Adler wurde am 10.4.1925 in Wien wie ihre gesamte Familie geboren. Ihre Eltern waren Ludwig Adler, geboren am 10.3.1901, und Helene, geborene Morgenstern am 13.10.1900. Sie hatte einen jüngeren Bruder namens Felix, geboren am 10.6.1926. Ihre letzte Adresse in Österreich war Wien 20, Wallensteinstraße 29.

Die Österreicherin hatte wie viele andere Menschen auch in Belgien Zuflucht gefunden. In dem kleinen Belgien lebten bei Kriegsbeginn etwa 66.000 jüdische Menschen. Lediglich 10% von ihnen besaßen die belgische Staatsangehörigkeit. Ob sie alleine oder mit ihrer Familie nach Belgien emigriert war, ist nicht bekannt. Ihre Eltern überlebten anscheinend in Frankreich, denn ihr Vater starb 1963 in Mulhouse. Über ihre Mutter existieren keine Informationen. Ihr Bruder Felix überlebte ebenfalls und starb im November 1996 in Australien.

Wie Alice in das SS-Sammellager Mecheln in Belgien geriet, konnte bisher nicht geklärt werden. Es kann nur vermutet werden, dass sie eventuell während der zahlreichen Razzien aufgegriffen wurde.

Am 15.8.1942 wurde Alice Adler mit dem Transport V unter der Nummer 731 nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Auf der Deportationsliste führten die Nazis Alice als „staatenlos“. Das war ein übliches Vorgehen der Nazibehörden bei allen jüdischen Menschen ohne belgische Staatsangehörigkeit. In dem Transport V oder „Kolonne V“ wurden 995 Menschen verschleppt, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche. Der jüngste Deportierte war der erst drei Monate alte Simon Lic.

Auf der Deportationsliste wurde vermerkt, dass Alice Krankenschwester sei. Angesichts ihres Alters ist es etwas erstaunlich. Eventuell war sie ja auch Krankenpflegeschülerin.

Bis jetzt ist das weitere Schicksal der 17jährigen Alice Adler ungeklärt, doch es ist zu befürchten, dass sie getötet wurde. Nur 27 Menschen überlebten aus diesem Transport, der am 17.8.1942 in Auschwitz eintraf. Da von Alice Adler nicht bekannt ist, dass sie in Auschwitz registriert wurde, muss man davon ausgehen, dass sie direkt nach der Ankunft in einer Gaskammer ermordet wurde.

Ich danke für die Recherche Frau Laurence Schram vom Jüdischen Deportations- und Widerstandsmuseum (JDWM) in der ehemaligen Mechelner Dossinkaserne; YAD VASHEM; geni.com; DÖW

Samuel Agsteribbe

Samuel Agsteribbe wurde am 29.9.1904 in Amsterdam geboren. Seine Eltern waren Salomon Agsteribbe, geboren am 20.12.1874 in Amsterdam, und Rachel, geborene Cohen am 14.9.1869 in Leiden. Sein Vater starb in Den Haag am

Seine Geschwister waren Emanuel, geboren am 29.3.1898, Levi, geboren am 26.6.1899, Elias, geboren am 4.2.1901, Abraham, geboren am 26.3.1907, Soesman, geboren am 26.12.1909, David, geboren am 31.3.1911, Gerrit, geboren am 16.3.1914. Seine Großmutter und zahlreichen Geschwister wurden mit ihren Frauen und Kindern ermordet, nur seinem Bruder Elias, einem Neffen und einer Nichte gelang es, den braunen Mördern zu entkommen.

Der Krankenpfleger war mit Klara Agsteribbe, geborene de Hond am 15.2.1906 ebenfalls in Amsterdam, verheiratet. Das Ehepaar hatte eine Tochter, Sarina Agsteribbe, geboren am 29.8.1939. Die Familie wohnte in Amsterdam, Eendrachtstraat 3 II.

Samuel, seine Frau und seine kleine Tochter wurden zuerst zusammen am 13.7.1944 im „Durchgangslager“ Westerbork interniert. Das ehemalige Flüchtlingslager wurde nach der Besetzung der Niederlande durch die Wehrmacht als das sogenannte „polizeiliche Judendurchgangslager Kamp Westerbork“ genutzt, um Juden, Sinti, Roma und Widerstandskämpfer von dort mit Zügen in Konzentrationslagern zu deportieren. Die Züge fuhren überwiegend zu den Vernichtungslagern Auschwitz-Birkenau und Sobibór.

Aus irgendeinem Grunde kam nach der Karte des Judenrates Samuel im Durchgangslager Westerbork am 29.8.1944 in eine Strafbaracke. Ob die Familie zusammen ins KZ Auschwitz deportiert wurde, konnte ich nicht feststellen. Samuel wurde jedenfalls mit einem Straftransport am 3.9.1944 nach Auschwitz geschickt. Es ist wahrscheinlich, dass die Familie gemeinsam verschleppt wurde. Er kam jedenfalls im KZ Auschwitz am 5.9.1944 an.

Seine Frau und seine fünfjährige Tochter wurden dort am 6.9.1944 von den Nazis in die Gaskammer gejagt und ermordet.

Samuel bekam in Auschwitz die Häftlingsnummer B-9110 in den Arm gebrannt. Von Auschwitz wurde er in das KZ Stutthof verschleppt und erhielt dort die Häftlingsnummer 99167. Die Gefangenen des KZ´s Stutthof mussten Zwangsarbeit für die Kriegswirtschaft und in einer Werft ableisten. Nach der Häftlings-Personal-Karte im KZ Stutthof hatte er bei der Aufnahme am 28.10.1944 keinerlei gesundheitlichen Einschränkungenund schien in guter körperlicher Verfassung. Dennoch war er sechs Wochen später tot.

Die Häftlings-Personal-Karte des Konzentrationslagers Stutthof gibt an, dass er am 10.12.1944 in Danzig-Schichau, wo sich eine Werft befand, an einer natürlichen Todesursache gestorben sei. Angeblich starb er an einem traumatischen Emphysem und allgemeiner körperlicher Schwäche. Wie er an das traumatische Emphysem geraten sein soll, wurde nicht erwähnt. Eigenartigerweise wurde die Todesmeldung auf der Karte unter „Strafen“ aufgeführt.

Aus anderen Unterlagen geht allerdings hervor, dass Samuel Agsteribbe am 15.3.1945 im KZ Stutthof ermordet wurde.

Quellen: Joods Monument, Yad Vashem; geni.com; Arolsen Archiv

Andries Agtsteribbe

Der Krankenpfleger Andries Agtsteribbe wurde am 10.9.1886 in Amsterdam geboren. Seine Eltern waren Hijman Agsteribbe, geboren am 2.5.1851 in Amsterdam, und Sara, geborene Dondorp in Haarlem am 1.1,1851. Sein Vater starb am 19.5.1926, seine Mutter am 26.3.1933. Irgendwann wurde dem Familienname ein „t“ zugefügt.

Andries hatte sechs Geschwister. Esther wurde am 1.5.1880, Heintje am 15.6.1881, Perez am 12.10.1882, Grietje am 3.4.1885, Eliazer am 28.8.1896 und Rosette am 27.7.1891 geboren.

Die einzigen Überlebenden der einst großen Familie war seine Schwester Heintje und ihre Kinder. Heintjes Ehemann, Bruder Perez, seine Frau und ihre beiden Kinder, Schwester Grietje, Bruder Eliazer, seine Frau und ein Kind wurden in Auschwitz, Schwester Esther, ihr Mann und zwei Kinder, Schwester Rosette, ihr Mann und ein Kind in Sobibor ermordet.

Andries war mit Jane, geborene Espinoza am 9.3.1893, verheiratet. Das Ehepaar hatte zwei Söhne, Hijman, geboren am 30.11.1919, und Jacob, geboren am 12.7.1921. Die Familie wohnte in Amsterdam, Christiaan de Wetstraat 53 II.

Seine Ehefrau starb bereits mit 47 Jahren am 19.9.1940 in Amsterdam. Unter welchen Umständen und ob ihr Tod mit den Nazis zusammenhing, konnte nicht geklärt werden.

Er lernte dann die Näherin Betsie, geborene Wolder am 31.5.1891 in Amsterdam, kennen und sie heirateten 1941.

Sein Sohn Hijman flüchtete nach Frankreich, wurde dort aber gefasst und im Camp de transit de Pithiviers, ein Durchgangslager des Vichy-Regimes, inhaftiert. Von dort wurde er am 25.6.1942 in das Vernichtungslager nach Auschwitz deportiert. Er bekam dort die Häftlingsnummer 41775. Am 20.7.1942 wurde Hijman ermordet. Seine Verlobte Helena Auguste Mouwes legte für ihn ein Gedenkblatt bei YAD VASHEM an.

Auch Andries, seine zweite Ehefrau Betsie und sein Sohn Jacob wurden in das Vernichtungslager Auschwitz verschleppt.

Sein Sohn Jacob kam mit dem Transport von Het Apeldoornsche Bosch nach Auschwitz. Ob er in Het Apeldoornsche Bosch arbeitete, Patient war, dort Zuflucht gesucht hatte oder dem Transport zugeteilt wurde, konnte ich nicht feststellen. Er wurde direkt nach der Ankunft in Auschwitz am 25.1.1943 in die Gaskammer getrieben und ermordet.

Andries Agtsteribbe und seine Frau Betsie wurden in Auschwitz am 10.9.1943 umgebracht.

Quellen: Joods Monument, Yad Vashem; Arolsen Archiv; geni.com

Vera (Faigla) Akkerman, geb. Luftig

Faigla Luftig wurde am 24.8.1909 in Chrzanów geboren. Ihre Eltern waren der Textilarbeiter Moishe (Mozes), geboren 1870 in Chrzanow, und Bluma (Bleina), geborene Taub 1875 in Dembica. Sie hatte einen Bruder namens Zeida-Osher (Osher Anshel), geboren am 5.1.1918, und die Schwestern Miriam, geboren am 16.2.1901, Rachel, geboren am 6.6.1908, und Golda, geboren am 3.3.1903.

Die Familie lebte im polnischen Chrzanów, bis ihr Vater Moishe 1927 nach Belgien reiste und Frau und Kinder in Abständen nachkommen ließ.

Faigla kam mit 17 Jahren nach Belgien. Über ihre Schulbildung und ob sie einen Beruf erlernen konnte, ist nichts bekannt.

In Polen hatten Feigla und Rachel der Sozialdemokratischen Zionistischen Partei angehört, in Belgien schlossen sie sich einem kommunistischen Emigrantenclub an. Als kommunistische Sympathisantinnen distanzierten sich die Geschwister von Religion und jüdischen Traditionen zum Unwillen ihrer frommen Eltern. Faigla änderte ihren Vornamen in Vera, um sich damit von der jüdischen Tradition endgültig zu lösen.

In dem Emigrantenclub lernte sie Emiel Akkerman, geboren am 12.4.1908, kennen, dessen Eltern um die Jahrhundertwende aus Polen nach Belgien eingewandert waren. Der eingebürgerte Belgier war von Beruf Diamantschleifer, außerdem ein kommunistischer Gewerkschaftsaktivist. Am 10.7.1934 heirateten die Beiden.

Ihr Mann zog gegen ihren ausdrücklichen Willen mit anderen Antwerpenern nach Spanien und kämpfte in der XI. Internationalen Brigade. Am 14.11.1936 starb er in Casa de Campo bei der Verteidigung von Madrid.

Daraufhin rekrutierte Vera eine Gruppe von Frauen, unter anderem auch ihre Schwestern Rachel (siehe Rachel Goth) und Golda (siehe Golda Berliner), und organisierte eine Reise nach Spanien, um die Internationalen Brigaden zu unterstützen.

Unter ihrer Führung kamen insgesamt 21 Frauen in Ontentiente (heutiger Name Ontinyent) an. Alle Frauen hatten eine ähnliche Sozialisation. Sie waren Jüdinnen oder Ehepartnerin von Juden, die ursprünglich aus Osteuropa stammten und nach Belgien ausgewandert waren aufgrund von Pogromen. Sie wussten, was Nationalismus bedeutete und hatten als Kommunistinnen Kenntnisse von Konzentrationslagern in Deutschland. Sie befürchteten, dass bei Niederschlagung der spanischen Republik der Faschismus ganz Europa erobern könnte. Darum wollten sie eigentlich an die Front und direkt gegen die Faschisten kämpfen. Das wurde von der kommunistischen Partei nicht zugelassen.

Dadurch kamen sie zur Pflege, obwohl sie keine pflegerische Ausbildung hatten, und arbeiteten ab Mai 1937 als Hilfsschwestern im Militärkrankenhaus "El Belga". Blitzschnell mussten sie sich einarbeiten und die nötigen Kenntnisse in der Pflege und Verwundetenversorgung aneignen.

Das Krankenhaus, in dem belgische Ärzte arbeiteten, wurde von einem belgischen Politiker, der Arbeiter- und Sozialistischen Internationale und dem Internationalen Gewerkschaftsbund verwaltet. Obwohl die Frauen, genannt "Les Mamàs belgues" kommunistisch waren, störte es sie nicht, dass das Hospital von Sozialisten geführt wurde. Es ging um die Sache und um die Versorgung von Verwundeten, da war die politische Ausrichtung zweitrangig.

Bis zur letzten Minute versahen die Belgierinnen dort ihren Dienst. Nach der Auflösung der Internationalen Brigade gelang es Vera und ihren Mitstreiterinnen, einen Flugplatz zu erreichen und konnten so nach Algerien entkommen und von dort nach Belgien.

In Brüssel schlug sie sich erstmal als Modell für Kunstmaler durch und lernte Leopold Trepper kennen. Leopold Trepper stammte ursprünglich auch aus Polen, hatte politisch eine ähnliche Sozialisation wie Vera, trat allerdings bereits in Polen der Kommunistischen Partei bei. Als Kommunist bekam er in Polen Schwierigkeiten, in Palästina durch die Briten ebenfalls und kam schließlich nach Moskau und wurde Agent, um sich dem Zugriff der stalinistischen Häscher zu entziehen. Er organisierte eine Widerstandsgruppe, die später von der Gestapo als „Rote Kapelle“ bezeichnet wurde. Die „Rote Kapelle“ spionierte für die Sowjetunion und führte Sabotageaktionen in Belgien durch.

Vera schloss sich der Widerstandsgruppe an unter dem Decknamen La Negra. Sie spezialisierte sich auf Codes und Geheimschlüssel und gab verschlüsselte Nachrichten in die Sendeanlage ein. Auch Veras Schwester Rachel wurde für die Widerstandsgruppe aktiv.

Als ihr durch die Nazis eine Gefangennahme drohte, konnte sie mit Hilfe von Leopold Trepper zuerst nach Marseille in Frankreich flüchten. Dort fungierte sie als Verbindungsperson zwischen zwei sowjetischen Agenten. Als das Netzwerk aufflog, gelang Vera wieder die Flucht. Trepper half ihr, in dem kleinen Ort Royat und in dem Dorf Ayat-sur-Sioule nahe Clermont-Ferrand bis zum Kriegsende unterzutauchen.

Nach dem Krieg kehrte sie zuerst nach Antwerpen zurück und zog dann nach Brüssel. 1951 konnte sie dort im Saint-Pieters-Krankenhaus arbeiten, nachdem sich ein Arzt, den sie aus ihrer Zeit bei der Internationalen Brigade im Hospital El Belga kannte, für sie eingesetzt hatte.

Nach 1945 erfuhr sie, dass ihre Schwester Golda mit ihrem vierjährigen Sohn Madrich am 1.9.1942, ihre Eltern am 12.9.1942, Schwester Miriam und deren Mann Nathan Namenwirth am 15.9.1942 nach Auschwitz deportiert und ermordet wurden. Ihre Schwester Rachel, die in das KZ Ravensbrück kam, und ihr Mann überlebten die Shoa. Ihr Bruder konnte nach England entkommen.

Belastend für Vera war auch, dass die belgischen Behörden sie unentwegt überwachten aufgrund ihrer Nähe zum Kommunismus. Außerdem verdächtigten sie Vera, eventuell weiterhin für die Sowjetunion zu spionieren, obwohl sie ihr nie etwas nachweisen konnten, was den Verdacht in irgendeiner Form bestätigt oder erhärtet hätte. Den Aufwand hätten sich die Behörden sparen können. Denn Vera war wie ihre Mitstreiterinnen Kommunistin, aber keine Stalinistin. Der Stalinismus und sowjetische Antisemitismus führten dazu, dass die Frauen, die im El Belga gearbeitet hatten, sich enttäuscht von der Kommunistischen Partei abwandten.

Vera Akkerman starb kurz vor ihrem 50. Geburtstag am 24. Juni 1959 in Brüssel an Krebs.

Quellen: Geni.com; Yad Vashem; Le Maitron https://maitron.fr/; Internationale Frauen im Spanischen Krieg 1936 – 1939 https://internationale-frauen-im-spanischen-krieg-1936-1939.de/; https://sidbrint.ub.edu/ca/node/26528 Universi-tat de Barcelona; Leopold Trepper: Viquipèdia; https://www.publico.es/politica/brigadistas-enfermeras-judias-lucha-comunistas-belgas-franco-hitler.html; https://cbamadrid.es/revistaminerva/articulo.php?id=783; Sven Tuytens: Las mamás belgas, ISBN-13: 978-9401447966; Sven Tuytens: Dokumentarfilm "Les mamàs belgues" 2015

Eigene Webseite von Beepworld Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular! |

Anna Ackermann, geb. Lindeck

Anna Ackermann, geb. Lindeck